Ist eine Spezialisierung unerwünscht?

Seit 1983 können sich Zahnärzte im Kammerbereich Westfalen-Lippe zum Fachzahnarzt für Parodontologie weiterbilden. Keine einzige Landeszahnärztekammer ist seither diesem Vorbild gefolgt, obwohl es durchaus Befürworter gibt. Die meisten Standesvertreter argumentieren vehement gegen eine Ausweitung der fachzahnärztlichen Ausbildung über Kieferorthopädie und Oralchirurgie hinaus.

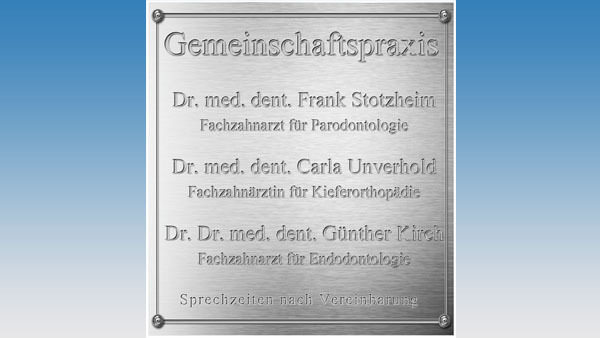

Foto: Brunner/Schmitz

Patienten mit komplexen Parodontalerkrankungen, die in und um Münster, Arnsberg und Detmold leben, müssten hervorragend versorgt sein. Denn die Zahnärztekammer Westfalen-Lippe ist bundesweit die einzige, die eine Weiterbildung zum Fachzahnarzt für Parodontologie anbietet. „Parodontologie ist genau wie Kieferorthopädie und Oralchirurgie ein umfangreiches Fach, das zudem mit einem steigenden Bedarf an komplexen Therapien und Präventionskonzepten einhergeht“, erklärt Vorstandsmitglied Dr. Gordan Sistig. „Weltweit wurde das Problem steigender Entzündungen des Zahnhalteapparats erkannt, und man hat Fachausbildungen in die Wege geleitet, etwa in Japan oder den USA – daher sind wir mit unserem Konzept auf dem richtigen Weg.“

Seit der ersten erfolgreichen Prüfung 1983 haben 107 Zahnärzte in Westfalen-Lippe die Fachzahnarztprüfung in der Parodontologie geschafft. Dazu mussten sie eine mindestens dreijährige Weiterbildung in Vollzeit absolvieren; entweder an einer zahnmedizinischen Fakultät mit Lehrstuhl für Parodontologie in Münster oder Witten/Herdecke oder bis zu zwei Jahre in der Praxis eines Fachzahnarztes für Parodontologie – plus Klinikjahr.

In der Musterweiterbildungsordnung der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) sind bisher nur drei fachzahnärztliche Weiterbildungen verankert: Oralchirurgie, Kieferorthopädie und Öffentliches Gesundheitswesen.

Einen stetig steigenden Bedarf an parodontologischen Spezialisten sieht auch Prof. Dr. Peter Eickholz, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie (DG PARO). Daher plädiert die DG PARO seit 30 Jahren für die flächendeckende Einführung der Fachzahnarztausbildung. „Die Prävalenz parodontaler Erkrankungen hat zugenommen. 2006 hatten rund zwei Millionen Bundesbürger allein in der Altersgruppe von 35 bis 44 Jahren eine komplexe parodontale Therapie nötig – das zeigte die 4. Deutsche Mundgesundheitsstudie. Eine fachzahnärztliche Ausbildung läge also ganz im Sinne der Patienten – denn wer anders als die Spezialisten soll die schweren Fälle versorgen?“, fragt Eickholz, der die Ausbildung zum Fachzahnarzt für Parodontologie in Münster absolviert hat und an der Poliklinik für Parodontologie der Uniklinik Frankfurt angehende DG-PARO-Spezialisten für Parodontologie ausbildet. Diese Ausbildung der Fachgesellschaft, erklärt Eickholz, entspreche in Inhalt und Stundenumfang (ca. 5.000 Stunden) der fachzahnärztlichen Ausbildung im Kammerbereich Westfalen-Lippe. Rund 300 DG-PARO-Spezialisten gibt es bundesweit. „Doch diese Kapazitäten reichen nicht aus, um die Unterversorgung in der Parodontitistherapie zu beheben“, sagt Eickholz.

Doch bisher sieht keine andere Landeszahnärztekammer die Notwendigkeit für mehr parodontologische Spezialisten; zumindest ist keine dem Vorbild der Kammer Westfalen-Lippe gefolgt. „Offensichtlich gibt es keinen politischen Willen dazu und/oder keinen Bedarf“, konstatiert Christian Berger, Präsident der Bayerischen Landeszahnärztekammer (BLZK). Derselben Ansicht sind die Vertreter in Schleswig-Holstein: „Aktuell ist keine Nachfrage eines Kammermitglieds nach einem weiteren Fachzahnarztgebiet an uns herangetragen worden“, erläutert Dr. Andreas Sporbeck, BLZK-Vorstandsmitglied für Fortbildung. „Ein Beschluss der Kammerversammlung im Herbst 2011 sieht neben Kieferorthopädie und Oralchirurgie keine weiteren Fachzahnarztausbildungen vor.“ Die Bayerische Landeszahnärztekammer habe die Diskussion über die Frage zusätzlicher Fachgebiete „intensiv und zuweilen leidenschaftlich geführt“, sagt Berger. „Am Ende der Diskussion stand eine neue Weiterbildungsordnung mit Schwerpunkt auf der Qualitätsverbesserung in den beiden bestehenden Weiterbildungsgebieten.“ Gemeinsam mit den Kammern Nordrhein und Hessen plädieren die Bayern nun für eine „bessere Vernetzung der postgradualen Fort- und Weiterbildung“.

Kammern fürchten Grabenkämpfe

Nach dem Heilberufsgesetz des jeweiligen Bundeslands kann jede Landeszahnärztekammer mit Beschluss der Kammerversammlung eine neue Fachgebietsbezeichnung einführen. „Auch wenn die Landeszahnärztekammern … völlig autark sind, erscheinen Alleingänge einzelner Kammern mit der Folge eines Flickenteppichs der Gebietsbezeichnungen wenig zielführend“, gibt allerdings Prof. Dr. Dietmar Oesterreich, Präsident der Landeszahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern und Vizepräsident der BZÄK, zu bedenken. Zahlreichen Gegnern einer Ausweitung der Spezialistenausbildung graut es vor einer Spaltung des ohnehin „kleinen“ Berufsstands der Zahnmediziner in „Haus“- und Fachzahnärzte – und damit auch vor einem Honorarstreit. „Die Aufspaltung der Medizin in immer mehr Teilbereiche hat tatsächlich zu Verteilungskämpfen beim Honorar, aber auch um die Patienten geführt“, sagt Berger. „Das kann daher kein Modell für die Zahnheilkunde sein.“ Zahnärzte werden oft als „Fachärzte für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde“ bezeichnet, erklärt Oesterreich. „Es muss also wichtige Gründe geben, das Berufsbild weiter zu splitten.“

Wie viele Kammervertreter befürchtet auch Prof. Dr. Günter Dhom, Fortbildungsreferent der Deutschen Gesellschaft für Implantologie (DGI), Zersplittung und Verteilungskämpfe als Konsequenz einer fachzahnärztlichen Spezialisierung. „Seit 25 Jahren versuchen einige Leute immer wieder, durch die Einführung des Fachzahnarzttitels einen ,Closed Shop‘ einzurichten, und sind auch oft an mich herangetreten, dabei mitzumachen. Das habe ich immer abgelehnt.“

Besser Konstruktives Miteinander?

Ganz anders sieht das Prof. Dr. Dr. Hans Jörg Staehle von der Klinik für Mund-, Zahn- und Kieferkrankheiten des Universitätsklinikums Heidelberg: „Niemand kann heute ernsthaft bezweifeln, dass ein konstruktives Miteinander von weitergebildeten Generalisten und Spezialisten ein Segen für die zahnärztliche Versorgung der Bevölkerung wäre.“

Auch Eickholz von der DG PARO hält nichts vom Zahnarzt „für alle Fälle“: „Die Zahnmedizin hat sich in den vergangenen 20 Jahren derart diversifiziert, dass niemand behaupten kann, dass jeder das gesamte Spektrum abdecken kann.“ Jedoch hätten die meisten Zahnärzte „Angst, dass ihnen durch einen Fachzahnarzt Pfründen verloren gehen“, bemerkt Eickholz, „etwa, weil sie annehmen, dass künftig ein Kostenträger nur noch für eine Behandlung zahlt, die ein Fachzahnarzt gemacht hat. Diese Bedenken sind mir hinsichtlich der Parodontologie völlig unverständlich, weil Kassenzahnärzte nur knapp eine Million Parodontalfälle pro Jahr abrechnen. Es gibt genug zu tun für alle.“

Eickholz’ Werben um mehr Parodontologen wird – zumindest ansatzweise – in Hessen gehört: Da die Parodontalerkrankung mittlerweile – auch aufgrund der demografischen Entwicklung – den Status eines Volksleidens erreicht haben, müsse der Fort- und Weiterbildung in der Parodontologie auf Bundes- und Landesebene eine verstärkte Aufmerksamkeit zukommen, erklärt Kammerpräsident Dr. Michael Frank. Jedoch werde „derzeit noch keine Weiterbildung zum Fachzahnarzt für Parodontologie angeboten, da es gerade aufgrund der Verbreitung parodontaler Erkrankungen sinnvoll erscheint, dem Generalisten … durch strukturierte Fortbildung entsprechendes Rüstzeug an die Hand zu geben“. Ob es darüber hinaus in Hessen eine Spezialistenausbildung geben werde, „ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Die Schaffung eines entsprechenden Weiterbil‧dungs‧curriculums müsste in enger Abstimmung mit der Bundeszahnärztekammer und in Anlehnung an eine neu zu schaffende Musterweiterbildungsordnung Parodontologie der BZÄK erfolgen“, lautet Franks Fazit.

Exkurs: Fachzahnarzt für Generalisten

Im Jahr 2011 hatten Delegierte der Kammer in Hessen ihren Präsidenten, der damals auch Vizepräsident der BZÄK war, zur Vorlage eines Konzepts für die Delegiertenversammlung seiner Kammer zur Einführung eines Fachzahnarztes für Allgemeine Zahnheilkunde aufgefordert. Es gab einen Sturm der Entrüstung und nur wenige Befürworter dieser Spezialisierung für Generalisten. Längst hat die Bundeszahnärztekammer von kurzzeitigen Überlegungen in diese Richtung wieder Abstand genommen. „Der gemeinsame Beirat Fortbildung, in dem BZÄK, DGZMK und KZBV vertreten sind, hatte das als eine Möglichkeit zur Stärkung des Generalisten diskutiert“, erklärt BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel. Letztlich habe die Bundesversammlung der BZÄK dieses Instrument auf dem Zahnärztetag im November 2011 jedoch als „ungeeignet“ abgelehnt. Auch andere weitere Fachzahnarztausbildungen lehnt die BZÄK bisher ab. „Die Schaffung neuer Fachzahnarztgebiete setzt Versorgungsdefizite oder zumindest Bedarf in den einzelnen Disziplinen der Zahnheilkunde voraus. Der Nachweis dafür konnte von den Befürwortern bisher nicht erbracht werden“, erklärt Engel. „Da durch die Schaffung zusätzlicher Fachzahnarztgebiete grundsätzlich die Gefahr der Zersplitterung des Berufsstands besteht, hat sich die Bundesversammlung der BZÄK dagegen entschieden.“

Staehle für „echte Weiterbildung“

Ganz anders argumentiert Staehle von der Universität Heidelberg: „Ich plädiere für eine echte Weiterbildung in allen relevanten Gebieten. Dazu zählen neben der Allgemeinzahnmedizin zum Beispiel die Parodontologie, aber auch Prothetik, Kinderzahnheilkunde, Endodontologie sowie präventive und restaurative Zahnheilkunde“, erklärt er. „An die Stelle der äußerst fragwürdigen zweijährigen Vorbereitungszeit für Kassenzahnärzte könnte eine strukturierte, allgemeinzahnmedizinische Weiterbildung über zwei bis drei Jahre treten.“

Die damals in der DDR „sehr erfolgreich eingeführten“ Fachzahnärzte für Allgemeine Stomatologie und Kinderstomatologie wurden nach der Wende abgeschafft – „nicht aus fachlichen, sondern vornehmlich aus ideologischen Gründen“, bemerkt Staehle. Jedoch habe die Kammer in Brandenburg die Weiterbildung des Generalisten 2008 nach langen Diskussionen wieder eingeführt, wie Vizepräsident Dr. Erwin Deichsel anmerkt. „In Gesprächen mit Assistenzzahnärzten haben wir festgestellt, dass es ihnen an praktischen Fähigkeiten fehlt“, sagt Deichsler, verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung.

Um den „Generalisten zu stärken“, wurde die dreijährige Weiterbildung geschaffen, die anstelle der zweijährigen Assistenzzeit in der Praxis eines Fachzahnarztes für Allgemeine Zahnheilkunde absolviert wird. „Es werden neben dem gesamten Spektrum der Zahnheilkunde auch Themen wie Psychologie und Pharmakologie vermittelt und der angehende Fachzahnarzt muss innerhalb der drei Jahre einen Leistungskatalog absolvieren sowie fünf Patientenfälle einreichen“, erklärt Deichsel. „Daher befinden sich diese Zahnärzte am Ende ihrer Weiterbildung auf einem höheren Qualitätsniveau als nach der Assistenztätigkeit.“

Eine sinnvolle Ersetzung, findet Staeh‧le. „Alle Zahnärzte, die die Augen offen halten, wissen, dass in dieser vulnerablen Phase unmittelbar nach dem Studium dringend etwas getan werden muss“, argumentiert der Universitätszahnmediziner. Doch auf die Zahnärzte in Brandenburg übt diese Weiterbildung offenbar einen äußerst geringen Reiz aus: Seit 2008 haben nur vier Fachzahnärzte für Allgemeine Zahnmedizin die Prüfung bei der Kammer erfolgreich absolviert – deutlich weniger als erhofft, bedauert Deichsel.

Fachzahnärzte für Endo und Implantologie?

Doch wie verhält es sich mit anderen populären Spezialgebieten wie Implantologie oder Endodontologie? „Wir brauchen keine neuen Fachzahnarztausbildungen“, stellt Dhom für die Implantologie klar. „Diejenigen, die eine gehobene Qualifika‧tion möchten, können einen Master-of-Science-Abschluss machen.“ Endotontologen sehen das teilweise anders: Dr. Marco Georgi, der eine auf Endodontologie spezialisierte Praxis in Frankfurt führt, plädiert für eine Ausweitung der Spezialistenausbildung: „Ich würde einen Fachzahnarzt für Endodontologie sehr begrüßen. Die Patienten brauchen eine bessere Orientierung und die Zahnärzte mehr Sicherheit. So mancher Allgemeinzahnarzt sucht händeringend nach einem Spezialisten mit einer fundierten Ausbildung und spezieller Praxisausstattung, an den er überweisen kann“, argumentiert Georgi, der alle in Deutschland möglichen Spezialisierungswege in der Endodontologie durchlaufen hat – APW-Curriculum, Tätigkeitsschwerpunkt der LZÄK Hessen und Masterstudium an der Universität Düsseldorf.

Leider hinke Deutschland, was die Spezialistenausbildung betreffe, hinterher, da die Kammern eine solche ablehnen, bedauert Georgi. In den USA etwa müsse jedes der etwa 6000 Mitglieder der American Association of Endodontists (AAE) ein mindestens zweijähriges Postgraduiertenstudium absolvieren. „Ich hoffe, dass ein Bundesland irgendwann vorprescht und die anderen nachziehen.“

Die Fachzahnarztdiskussion stelle eine große Herausforderung dar, pflichtet ihm Prof. Dr. Christian Gernhardt von der Universitätspoliklinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie in Halle/Saale bei. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endodontologie und zahnärzt‧liche Traumatologie (DGET) sieht sehr wohl einen gestiegenen Weiterbildungsbedarf in der Endodontologie. Jedenfalls deuteten die wachsenden Teilnehmerzahlen an fachspezifischen Tagungen, curriculären Fortbildungsserien und der Mitgliederzuwachs der DGET darauf hin.

Zur Sicherung einer hohen Versorgungsqualität etabliere die Fachgesellschaft derzeit „transparente Kriterien, die vor allem für unsere Patienten verständ‧liche, erkennbare und am Ende auch verlässliche Qualitätsstandards darstellen …“ Zum jetzigen Zeitpunkt sei es aber nach wie vor schwierig abzuschätzen, welche weiteren Vor- und Nachteile die Etablierung eines Fachzahnarztgebiets mit sich bringe. Diskussionen mit allen Beteiligten seien notwendig, fügt Gernhardt an, der auch Referent für Fort- und Weiterbildung der Kammer Sachsen-Anhalt ist.

Oralchirurgie und KFo: warum Ausnahmen?

Dagegen zweifelt offensichtlich niemand die Daseinsberechtigung der seit Jahrzehnten etablierten Facharzttitel für Kieferorthopädie und Oralchirurgie an. „Die Oralchirurgie vermittelt Kenntnisse und Fähigkeiten weit über die eigentliche Chirurgie hinaus. Der so weitergebildete Fachzahnarzt soll die schwierigeren Fälle übernehmen können, die nicht unbedingt eine Überweisung an eine Uniklinik erfordern“, erklärt Bayerns Kammerpräsident Chris‧tian Berger. Ein dringender Bedarf an mehr qualifizierten chirurgisch tätigen Zahnärzten sei der Grund für die Einführung dieses Fachzahnarztes gewesen, sagt BZÄK-Chef Engel. „Spezielle praktische Fertigkeiten im klinischen Alltag können innerhalb des Zahnmedizinstudiums nicht umfassend vermittelt werden.“ In finanzieller Hinsicht profitieren die ausgebildeten Spezialisten jedoch nicht, betont er. Oralchirurgen seien bei ihren Abrechnungen wie die übrigen Zahnärzte an BEMA bzw. GOZ gebunden. „Insofern sind hier keine besonderen finanziellen Anreize zu sehen.“

Auch der Fachzahnarzt für Kieferorthopädie, dessen Einführung 1935 auf den nationalsozialistischen Reichszahnärzteführer Ernst Stuck zurückgeht, steht im Vergleich etwa zum Parodontologie-Fachzahnarzt nicht in der Diskussion. Das kann Eickholz nicht verstehen: Kurios sei, dass im zahnmedizinischen Studium doppelt so viele Stunden auf die KFO wie auf die Parodontologie entfallen. „Dass es trotzdem den Fachzahnarzt für Kieferorthopädie, nicht jedoch den für Parodontologie gibt, hat mir bisher nie jemand plausibel erklären können.“

Staehle ist ebenso besorgt über dieses Kuriosum: „Heute haben wir – vereinfacht ausgedrückt – die skurrile Situation, dass wir zwar Fachzahnärzte fürs Zähnebewegen und fürs Zähneziehen haben, aber keine fürs Zähneerhalten“, so beschreibt er die aktuelle Situation, an der sich kurzfristig offenbar nichts und mittelfristig wohl eher wenig ändern wird.

Curricula/Master statt Vollzeitweiterbildung

Denn anstelle der Ausweitung der Spezialistenausbildung in Vollzeit in Form eines Fachzahnarztes favorisieren Kammervertreter und bislang auch zahlreiche Fachgesellschaften eine curriculare Fortbildung – oder ein berufsbegleitendes Masterstudium. Auch die Kammer in Münster bildet da keine Ausnahme; ist sie noch vor 30 Jahren mit der Einführung des Fachzahnarztes für Parodontologie vorgeprescht, sind seither keine weiteren Fachzahnarztausbildungen gefolgt; geplant seien auch keine, sagt Sistig.

Die Folge: Auch in Münster, Arnsberg und Detmold müssen spezialisierungswillige Zahnärzte, die nicht unbedingt an der Parodontologie interessiert sind, auf die Fortbildungscurricula der Kammern und Fachgesellschaften sowie die postgradualen Weiterbildungsangebote der Universitäten zurückgreifen. Davon gibt es inzwischen immer mehr – zum Beispiel in Implantologie, Endodontologie, Kinderzahnheilkunde und Parodontologie.

Fachzahnarztausbildung weltweit

In allen Staaten der EU, mit Ausnahme Österreichs und Luxemburgs, können sich Zahnärzte nach dem Studium in einer dreijährigen meist universitären Ausbildung zum Fachzahnarzt für Kieferorthopädie weiterbilden. Der Verband Österreichischer Kieferorthopäden kämpft für die Einführung einer solchen Fachzahnarztbezeichnung. Genauso wenig gibt es in Österreich bisher eine Weiterbildung zum Fachzahnarzt für Oralchirurgie. In der Schweiz dagegen sind neben der Kieferorthopädie Fachzahnarztausbildungen in Oraler Chirurgie, Parodontologie und Rekonstruktiver Zahnmedizin möglich.

Europaweit akkreditiert die European Federation of Periodontology Postgraduale Vollzeitstudienprogramme in der Parodontologie; das sind zurzeit zwölf, unter anderem am Trinity College in Dublin, an den Universitäten Straßburg und Bern, an der University Complutense in Madrid und am Academic Centre for Dentistry in Amsterdam. Eine deutsche Universität ist nicht dabei.

Auch in Australien und Kanada können sich Zahnärzte in einem dreijährigen Postgraduate-Programm an einer akkreditierten Universität zum Parodontologie-Spezialisten weiterbilden.

In den USA führt die American Dental Association (ADA) die Oberaufsicht über alle akkreditierten zahnärztlichen Spezialisierungen; derzeit sind das neun, darunter Endodontologie, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Parodontologie und Kinderzahnheilkunde. Die ausschließlich universitäre Spezialistenausbildung erfolgt in Vollzeit und dauert mindestens zwei Jahre. Die Amerikanische Fachgesellschaft für Endodontologie (American Association of Endodontics) hat weltweit mehr als 7.400 Mitglieder. An insgesamt 56 Universitäten in den USA laufen Spezialisierungsprogramme im Fachbereich Endodontologie. Noch populärer ist eine Spezialisierung in der Parodontologie; die American Academy of Periodontology (AAP) zählt weltweit etwa 8.200 Mitglieder. An 55 US-Universitäten können Absolventen einer Dental School nach ihrem Zahnmedizinstudium ein postgraduales Programm in diesem Spezialgebiet belegen.

Münster im Alleingang

In den frühen 1980er Jahren kämpfte einst ein mutiger und passionierter Parodontologe im Münsterland für ein Fortschreiten der Expertise in seinem Spezialgebiet: Professor Dr. Dr. Dieter Lange bildete in seiner Poliklinik für Parodontologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster die ersten Fachzahnärzte für Parodontologie aus. Der Protagonist dieser ersten Fachzahnärztlichen Vollzeit-Weiterbildung in der Parodontologie sorgte dafür, dass die Kammer Westfalen-Lippe diese Fachrichtung in ihrer Weiterbildungsordnung verankerte – neben den etablierten Fächern Oralchirurgie und KFO. Seit 1983 bietet die Kammer nun parodontologisch interessierten Zahnärzten einen Weg zum Fachzahnarzt an – noch immer im Alleingang. Seit 2004 organisieren sich deutsche Parodontologen im Berufsverband der Fachzahnärzte und Spezialisten (DGP) für Parodontologie e. V.