Ultrakurze Implantate versus Augmentation

Die Fallzahlen der durch Karies und Parodontitis bedingten Zahnverluste im Seitenzahnbereich sind seit Jahren rückläufig [10]. Eine Entwicklung, die auf ein, nicht zuletzt durch die gestiegene Lebenserwartung verstärktes Bewusstsein beim Patienten für seine Mundgesundheit (Salutogenese [18]) zurückzuführen ist. Grundlage für den Behandler, seinen Patienten bei Zahnverlust im Seitenzahnbereich die mundgesundheitlichen Vorteile langzeitstabiler und Strukturen erhaltender Implantatversorgungen zu erläutern [16]. Dr. André Schirrotzki aus Tiefenbach zeigt an drei Fallbeispielen typische Indikationsoptionen für den Einsatz von ultrakurzen Implantaten.

Die steigende Eigenverantwortung spiegelt sich auch in den kontinuierlich wachsenden Zahlen von Zusatzversicherungen wider, nicht zuletzt als Vorsorge für den „Ernstfall“ [4]. So wurden 2022 und 2023 in Deutschland über 1,3 Millionen Implantate inseriert, Tendenz steigend [5]. Ausschlaggebend hierfür waren die hohe Effizienz der Behandlung, verbunden mit einer ebenso hohen Effektivität der Therapie, beides therapierelevante Zielfaktoren für eine individuelle Versorgung.

Doch letztendlich entscheidend für eine implantatprothetische Versorgung ist, inwieweit Patienten komplexe operative Eingriffe zumutbar sind und von diesen gewünscht oder akzeptiert werden. Denn obschon ein implantatchirurgischer Eingriff mittlerweile zum Praxisalltag gehört, schrecken immer noch potenzielle Patienten mit atrophen Knochenverhältnissen im Ober- oder auch Unterkiefer oftmals vor der Insertion von Standardimplantaten zurück, sobald sie pflichtgemäß über die Risiken und Komplikationen notwendiger augmentativ-chirurgischer Maßnahmen wie bei einem Sinuslift oder einer Knochenblockaugmentation informiert wurden.

Anders stellt sich die Situation dar, wenn Patienten mit vertikaler Atrophie eine geeignete, minimal-invasive Implantation mit ultrakurzen, großvolumigen Implantaten wie dem copaSKY-Implantat (bredent group, Senden) offeriert werden kann – zumal eine vertikale Atrophie meist mit einem ausreichend breiten Kieferkamm korrespondiert. Mit ihrem Einsatz lassen sich für Patienten nicht nur die Behandlungszeiten und die Komplikationsraten reduzieren. Langwierige und risikobehaftete Kieferkammaugmentationen werden vermieden [14], indem vorhandener Restknochen optimal genutzt und kein autologer Knochen entnommen werden muss. Das verhindert Morbiditäten im Spenderareal und die Lebensqualität des Patienten wird dadurch nicht beeinträchtigt. Da zudem der finanzielle Aufwand für die Patienten deutlich sinkt, stehen einem implantatprothetischen Eingriff aufgeschlossener gegenüber [12].

Posterior inseriert in Bereiche mit hoher vertikaler Resorption weisen kurze Implantate eine geringere Rate an chirurgischen und prothetischen Komplikationen und weniger marginalen Knochenschwund auf und machen somit das Behandlungsergebnis weitgehend vorhersagbar [1,19].

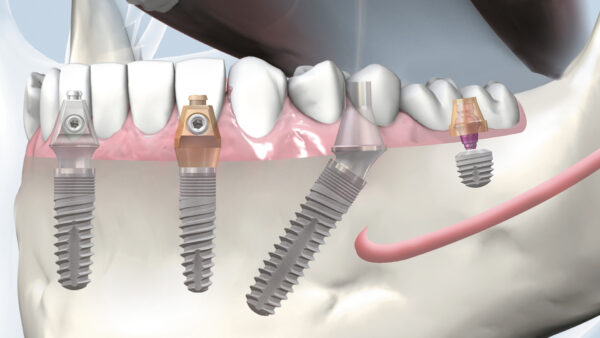

Ein Merkmal der copaSKY-Implantatlinie ist – neben den Standardlängen – das ultrakurze Implantat mit einer einheitlichen Länge von 5,2 mm bei Breiten von 4,0, 5,0 und 6,0 mm. Bei den subkrestal inserierten Implantaten können auf dem Backtaper Knochenspäne aufgelagert werden, womit nicht nur Knochenabbau verhindert, sondern die Friktion zum kortikalen Knochen reduziert wird und eine knochenunterstützte Weichgewebemanschette als periimplantäre Schleimhautversiegelung zum langfristigen Erhalt des Implantats beiträgt (Bone Growth Concept ) (Abb. 1) [9,15].

Typische Indikationsmöglichkeiten

Die drei Fallbeispiele zeigen exemplarisch typische Indikationsmöglichen für die ultrakurzen Implantate. In allen drei Fällen erfolgte die Aufbereitung der Implantatstollen leicht unterdimensioniert. Alle Implantate wurden primärstabil mit > 35 Ncm knochenbündig eingebracht. Für den Backtaper wurden ausschließlich Knochenspäne aus den Implantationsarealen verwendet.

Primär mit einem resorbieren 4,0 Faden verschlossen, verliefen die Heilungsprozesse im Ober- wie im Unterkiefer komplikationslos. Nach Nahtentfernung eine Woche später zeigten sich in keinem der Fälle Hämatome oder Schwellungen.

Bei der zahntechnischen Versorgung galt es, die Restaurationen keinen Scherkräften auszusetzen, um unspezifische mechanische Belastungen zu vermeiden. Nach entsprechenden Überprüfungen im Artikulator und Anproben konnten die Versorgungen finalisiert, unter kontrolliertem Drehmoment definitiv eingegliedert und die Schraubenkanäle verschlossen werden.

Vermeiden einer Sinusbodenelevation

Eine Sinusbodenelevation zur Insertion langer Implantate erfordert bei geringer Kammhöhe eine Kieferhöhlenaugmentation mit lateralem Fenster und Einlagerung von Knochenersatzmaterial. Das kann wiederum mit erhöhter Morbidität, höheren Kosten und längeren Operations- und Regenerationszeiten einhergehen. Meist sind hierfür Schwellungen, Membranperforationen, Blutungen oder eine Sinusitis die Ursache.

Fall 1: Frontzahnversorgung bei lateralem Knochenabbau

Im ersten Fall war bei der Patientin nach Verlust der Zähne 16 und 17 ein massiver lateraler Knochenabbau mit stark eingeschränktem Kauvermögen im Seitenzahnbereich eingetreten. Eine rein prothetische Lösung mit langer Extension kam unter Berücksichtigung dafür notwendiger, langzeitstabiler Pfeilerzähne nicht in Betracht. Ein interner Sinuslift schied aufgrund der geringen Restknochenhöhe aus und ein externer kam wegen der Sorge der Patientin vor möglichen Komplikationen und langwierigen Behandlungen für sie nicht in Betracht.

Anhand einer DVT-Aufnahme wurde mit der Patientin alternativ eine Zahn-für-Zahn-Versorgung mit zwei ultrakurzen copaSKY-Implantaten besprochen, womit sich nicht nur das mesial benachbarte Knochenniveau stabilisieren ließe, sondern auch der operative Aufwand und dessen Risiken überschaubar bliebe. Unter diesen Prämissen stimmte die Patientin der vorgeschlagenen Behandlung zu. Die Bohrstollen wurden schablonengeführt angelegt, die beiden 5,2 x 5 mm Implantate primärstabil eingebracht, der Backtaper aufgefüllt und der OP-Situs speicheldicht verschlossen.

Die implantologische Intervention dauerte rund 20 Minuten. Nach Eröffnung zeigte sich eine ausgeheilte und stabile Hart- und Weichgewebesituation mit osseointegriertem Backtaper. Da die Schraubkanäle zentral positioniert waren, konnte die Patientin mit verschraubten Abutmentkronen versorgt werden. Die Patientin gab an, wenige bis keine postoperativen Schmerzen oder sonstige Nebenwirkungen verspürt zu haben (Abb. 2 bis 10).

Fall 2: Standard- und ultrakurzes Implantat mit verschraubter Brücke

Der zweite Fall zeigt die Kombination eines langen Standard- mit einem ultrakurzen Implantat zur Befestigung einer verschraubbaren Brücke in einem ebenfalls massiv atrophierten Oberkiefer. Die klassische Herangehensweise hätte einen externen Sinuslift nach Tatum mit lateralem Zugang, Fenestrierung des bukkalen Knochens sowie monatelanger Einheilzeit bedeutet. Dabei können operative Risiken wie ein Einreißen der Kieferhöhlenschleimhaut mit anschließendem Verkleben oder Vernähen nicht ausgeschlossen werden.

In diesem Fall konnte mit angulierter Insertion eines 12 x 3,5 mm copaSKY im Tuber maxillae sowie dem Setzen eines ultrakurzen 5,2 x 5 mm copaSKY in den Restknochen in regio 14 die Basis für eine verschraubte Brücke auf uni.cone Abutments (bredent) geschaffen werden (Abb. 11 und 12).

Fall 3: Ultrakurzes Implantat als Stützpfeiler

Im dritten Fall klagte die Patientin über anhaltende Druckschmerzen am crestal exponierten N mentalis, verursacht durch ihre Teleskopprothese, und wünschte eine Neuversorgung. Der Verlust eines alio loco gesetzten Implantats in regio 35/36 hatte bei ihr zu einer massiven Atrophie mit einem Foramen mentale nur noch knapp unterhalb des Kieferkamms geführt. Der Vorbehandler hatte daraufhin eine Teleskopprothese mit Freiendanhänger angefertigt, wobei jedoch der Prothesensattel anhaltenden Druck auf den n.mentalis ausübte.

Ein vertikaler Knochenaufbau mit Schalentechnik nach Khoury war wegen der Exposition des n.mentalis hoch risikobehaftet und kam für die Patientin ebenso wenig infrage wie eine Distraktionsosteogenese. Dafür konnte ohne Schwierigkeiten posterior in regio 37 ein ultrakurzes 5,2 x 4,5 mm copaSKY Implantat als Stützpfeiler für eine Brückenversorgung inseriert werden. So konnte die Patientin mit einer festsitzenden Schwebebrücke zur Entlastung des n.mentalis versorgt werden und ist seitdem schmerzfrei (Abb. 13 und 14).

Diskussion

Der periimplantäre Knochenabbau nach Insertion kurzer Implantate im Ober- und Unterkiefer wurde in mehreren Studien untersucht. Dabei zeigte er sich nicht nur vergleichbar dem an langen Implantaten im augmentierten Knochen, sondern fiel langfristig signifikant geringer aus [6,7,8]. Die Gleichwertigkeit von kurzen und insbesondere auch ultrakurzen Implantaten mit 5,0 mm Länge gegenüber Standard-Implantaten wird in einer umfangreichen Studienübersicht [11] bestätigt. In den kumulativen Überlebens-, Erfolgs- und Komplikationsraten konnten ebenfalls keine signifikanten Unterschiede beobachtet werden. Die Insertion entsprechend kurzer Implantate kann daher mittlerweile als Routineeingriff bezeichnet und bei Erfolgsraten von bis zu 99 Prozent [2] als mit Standardimplantaten vergleichbar [17] gelten.

Als eine mögliche Limitierung für die Insertion eines (ultra)-kurzen Implantats wird die hohe Kronenhöhe im Vergleich zur Implantatlänge (C/I Ratio) gesehen. Moderne Implantatoberflächen mit einer bimodularen Mikrostrukturierung und einem Implantatdesign mit einer voluminösen Raumgestaltung im Gewindeprofil jedoch ermöglichen eine tiefe Neubildung von Knochen, so dass eine biologische Implantatverankerung erreicht wird [14]. Verschiedene Studien und Metaanalysen weisen selbst bei einem Implantat-Kronen-Verhältnis von größer zwei keine erhöhten biologischen oder technischen Komplikationen auf [3]. Aufgrund der stabilen Osseointegration kurzer Implantate wird in einer aktuellen Arbeit sogar angeregt, den Fokus statt auf das Kronen-Implantat-Verhältnis auf eine nicht zu extensive Kronen-Abutment-Höhe als möglichen Auslöser für biomechanische Komplikationen zu legen [13].

Im Unterkieferseitenzahngebiet limitieren anatomische Strukturen wie der Nervus alveolaris inferior die verfügbare Knochenhöhe und steigern damit das Operationsrisiko. Mit ultrakurzen Implantaten lassen sich bei entsprechender Planung die Risiken, Nervenbahnen oder Blutgefäßen zu verletzen, weitgehend ausschließen. In diesem Bereich sollten auch Pumpeffekte, die durch Relativbewegungen der mobilen lingualen Schleimhaut am Implantat hervorgerufen werden können, in einer sorgfältigen Planung bedacht und durch entsprechende chirurgische Vorgehensweise vermieden werden [15].

Fazit

Aufwendige und komplexe Eingriffe werden ob ihrer unbedingten Notwendigkeit von den Patienten immer öfter hinterfragt. Mit ultrakurzen Implantaten reduziert sich nicht nur die Komplexität des Eingriffs, sondern mögliche Komplikationen wie insbesondere beim Sinuslift die Perforation der Kieferhöhlenschleimhaut und bei einer Knochenblockaugmentation die Schädigung des N. alveolaris inferior. Damit kann der Behandler dem Wunsch seiner Patienten nach geringer Invasivität und weniger Schmerzen sowie möglichst kurzen Operations- und Regenerationszeiten bei gleichzeitig reduziertem Kostenaufwand nachkommen.

Das führt nicht nur zu der gewünschten Akzeptanz der Implantatversorgung, sondern steigert die Patientenbindung und befördert nachhaltig die Gewinnung neuer Patienten, indem ihr Wunsch nach einer anhaltenden mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität erfüllt werden kann.

Dr. André Schirrotzki

hat 2015 eine Praxis in Tiefenbach bei Passau übernommen. Zu den Leistungsschwerpunkten der Praxis gehören die Implantologie, ästhetische Zahnheilkunde und Prophylaxe. Dr. Schirrotzki absolvierte sein Studium in Regensburg.

www.dr-schirrotzki.de

praxisteam.schirrotzki@gmx.de

Foto: privat