Intraoralscan: Konventionell war gestern

Herstellerunabhängige Unterstützung für niedergelassene Zahnärzte liefert die 2014 gegründete Gesellschaft für digitale orale Abformung (DGDOA). Am 21. und 22. Oktober findet die zweite Jahrestagung mit namhaften Referenten statt. Mit dabei: Prof. Dr. Daniel Edelhoff, Prof. Dr. Dr. Albert Mehl und Dr. Jan Frederik Güth. Über den Beratungsbedarf und mögliche Einsatzgebiete der Scanner sprach das DENTAL MAGAZIN mit Vorstands- und Gründungsmitglied Dr. Ingo Baresel.

Warum braucht es noch eine neue Fachgesellschaft zum Thema Digital Dentistry?

BARESEL: Weil die Vorteile des Intraoralscans allein unterzugehen drohen. Das Thema der digitalen Abformung kommt zwar seit Langem bei verschiedenen Veranstaltungen zur Sprache, wird aber meist mit der gesamten CAD/CAM-Vorgehensweise diskutiert. Die Vorteile der digitalen Abformung per se rücken stets in den Hintergrund. Um dies zu ändern, haben wir mit der DGDOA 2014 ein praxisbezogenes Forum geschaffen. Zudem möchten wir die Hersteller „antreiben“, die Systeme weiter zu verbessern, offene Lösungen anzubieten und eine unkomplizierte Vernetzung aller digitalen Anwendungen zu etablieren. Denn hier sehen wir nach wie vor Schwächen. Die DGDOA bietet deshalb Fachinformationen und Weiterbildung auf dem Gebiet der digitalen oralen Abformung für alle Fachbereiche der Zahnmedizin.

Seit Jahren „dümpelt“ die Akzeptanz der Zahnärzte in puncto optische Abformung bei maximal sieben Prozent. Halten Sie ein „zügiges“ Umdenken der niedergelassenen Zahnärzte für zwingend notwendig? Erwarten Sie einen Umbruch?

BARESEL: In der Tat schätzt man, dass gerade einmal drei bis sieben Prozent der deutschen Zahnärzte einen Intraoralscanner benutzen. Aber über kurz oder lang ist der Intraoralscan ein Muss. Wir nehmen seit Langem den PC für Abrechnung, Rezepte und Rechnungen, erstellen digitale Röntgenaufnahmen und die meisten Dentallabore digitalisieren via Scanner die analog erstellten Modelle. CEREC ist bereits seit mehr als 30 Jahren am Markt. Die computergestützte Erfassung der Mundsituation, Planung und Herstellung von Zahnersatz haben sich inzwischen als Standard in der Zahnmedizin etabliert. Das Indikationsfeld für optische Abformungen wird stetig erweitert. Umfassendere Restaurationen, mehrgliedrige Brückenkonstruktionen, Schienen sowie kieferorthopädische Modelle lassen sich im digitalen Workflow kosteneffektiv herstellen.

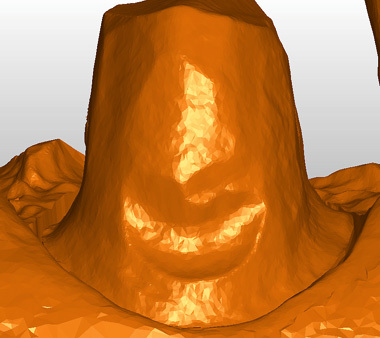

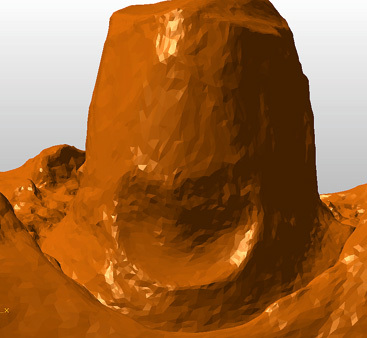

Dazu kommt: Die dreidimensionale Darstellung der Behandlungssituation am Bildschirm mit Abbildung der Zahnstruktur und Gingivatextur erlaubt eine sofortige Qualitätskontrolle. Und auch das Scannen subgingivaler Bereiche bereitet keine Probleme mehr. Neue plastische Verdrängungsmaterialien wie Retraktionspasten machen es möglich.

Dennoch sind die Zahnärzte skeptisch. Warum?

BARESEL: Nach wie vor befürchten Kollegen, die digitalen Abformungen seien ungenau. Doch das ist ein Irrtum. Bereits unsere erste Jahrestagung hat das Thema Präzision und Genauigkeit von digitalen Abformungen in den Fokus gerückt. Es war klarer Konsens unter den Referenten (Prof. Dr Wöstmann, OA Dr. Güth), dass die digitale intraorale Abformung der klassischen Abformung in diesen Punkten mindestens ebenbürtig ist. Auch eine Studie der DGDOA, die 27 Studien zur Präzision und Genauigkeit digitaler Abformungen vergleicht, kommt zu diesem Ergebnis. Dies gilt für Einzelzahnrestaurationen, Brücken oder Einzelzahn-Implantatarbeiten. Zahlreiche weitere Studien belegen, dass auch die Präzision der Abformung des ganzen Kiefers mittels eines Intraoralscanners der eines konventionellen Abdrucks zumindest entspricht. Leider ist dies in den Praxen noch nicht angekommen.

Überzeugung

Wie wollen Sie Kollegen von den Vorteilen der digitalen Abformung überzeugen?

BARESEL: Wir machen ihnen die Abläufe im zahntechnischen Labor bewusst: In nahezu jedem zahntechnischen Labor werden heutzutage klassisch erzeugte Gipsmodelle noch einmal digital gescannt und weiterverarbeitet. Wären sich alle Zahnärzte dessen bewusst, würden sich sicher einige dafür entscheiden, diesen fehlerbehafteten Zwischenschritt auszulassen und die Datenerfassung gleich im Mund durchzuführen. Nach vielen Untersuchungen ist ein Großteil aller konventionellen Abformungen fehlerhaft.

Dennoch sehen viele Zahnärzte noch nicht die Notwendigkeit, ihr gut funktionierendes System zu verlassen, einen neuen Workflow zu erlernen und in den Praxisablauf zu integrieren. Worauf führen Sie das zurück?

BARESEL: Eine Scheu vor solchen Umstellungen ist einfach verständlich. Auch die Investitionen sind nicht ganz unerheblich. Aktuelle Scansysteme schlagen mit 16 000 und 45 000 Euro zu Buche. Es bedarf deshalb noch sehr viel Aufklärung und praktischen Erlebens, um die digitale Abformung weiter zu implementieren. Dass diese Technik die Zukunft ist, steht außer Zweifel.

Das Scannen ist nicht unbedingt „schneller“ als die herkömmliche Abformung. Das gilt vor allem für die Darstellung des ganzen Kiefers. Grund: Der Scanner „sieht“ nicht den gesamten Kiefer auf einmal, sondern nur Ausschnitte. Ist das ein Problem?

BARESEL: Nein – und die zum Teil in der Literatur beschriebenen abenteuerlichen Scanzeiten sind Vergangenheit. Mit modernen Scannern beträgt die ungefähre Scanzeit pro Kiefer maximal zwei bis drei Minuten. Studien, die etwas anderes aussagen, beziehen sich in der Regel auf Scans, die von unerfahrenen Studenten (häufig auch mit Puder) durchgeführt wurden. Natürlich unterscheiden sich die Scanner auch in ihrer Aufnahmegeschwindigkeit und es gibt eine gewisse Lernkurve. Allerdings ist diese Lernkurve auch bei klassischen Abformungen gegeben, einen Erfolg bekommt man im digitalen Workflow allerdings deutlich schneller.

Was halten Sie von scanbaren Abformmaterialien? Könnten so Übergangslösungen aussehen?

BARESEL: Definitiv nicht, die Ergebnisse sind schlechter als die konventionelle und digitale Abformung. Solche Übergangssysteme halte ich für unnötig. Lediglich im kieferorthopädischen Bereich versuchen einige Hersteller von Modellscannern die Anwender von einer Digitalisierung ihres Modelllagers zu überzeugen. Im täglichen Workflow ist es doppelte Arbeit, ein Modell erst klassisch zu erstellen und dann zu digitalisieren.

Wie bewerten Sie die analoge Form des Artikulierens, ist das noch zeitgemäß?

BARESEL: Die analoge Form des Artikulators mit Bezugsebenen und Achsen verliert an Bedeutung. Die erstellten digitalen Modelle können mit spezieller Software in einen virtuellen Artikulator einfach übertragen werden. Im Vergleich schneidet die konventionelle mechanische Methode schlechter ab als die virtuelle. Die Zukunft liegt in der Bereitstellung von Schnittstellen, um Komponenten wie Intraoralscanner, Gesichtsscanner, digitale Registrierungssysteme und dreidimensionale bildgebende Röntgenverfahren miteinander zu synchronisieren.

Stichwort Implantatprothetik: Der Implantatscan gilt als wesentliche Domäne der Scantechnik, weil man nicht „in den Sulkus hinein“ muss …

BARESEL: Richtig, das erleichtert die Arbeit im Praxisalltag erheblich. Denn die Übertragung der Implantatsituation im Mund mit konventionellen Methoden ist häufig sowohl für den Zahnarzt als auch für den Patienten unkomfortabel und schwierig. Durch lange Übertragungspfosten ist gerade im Molarenbereich das Entfernen der Abformung häufig schwierig. Zudem ist die Abformung von Implantaten und Zähnen nicht immer in allen Bereichen präzise, so dass Wiederholungen der Abformung anstehen können. Es existiert nach Untersuchungen bisher kein Abformmaterial im Zusammenhang mit einer bestimmten Abformmethode, das die intraorale Implantatsituation des Patienten exakt reproduziert.

Vorgehen

Wie gehen Sie in Ihrer Praxis vor?

BARESEL: Je nach System wird zunächst der Restkiefer inklusive der offenen Implantatschraube gescannt, um das Emergenzprofil darzustellen. Anschließend wird der zur Implantatgröße passende Scanpfosten eingeschraubt, um die exakte Implantatposition zu übertragen. Der Scanpfosten wird ebenfalls gescannt. Die Software des Scanners rechnet diesen automatisch in den ersten Scan ein. Je nach Intraoralscanner ist auch nur ein Scan des Kiefers mit eingeschraubtem Scankörper möglich.

Nach Abformung des Gegenkiefers und der digitalen Bissnahme ist der Vorgang der Abformung beendet und die Daten können ins Labor versandt werden. Sollten weitere präparierte Zähne in dieser Abformung enthalten sein, können diese natürlich einzeln präzise abgeformt und sofort im Monitor überprüft werden. Für den weiteren Workflow im Labor gibt es je nach Implantatsystem und Anbieter verschiedene Möglichkeiten.

Und das war bislang schwieriger?

BARESEL: Korrekt, in der Vergangenheit wurde im Labor zunächst ein individuelles Abutment erstellt, dieses in einer weiteren Sitzung im Mund des Patienten eingesetzt und hiervon ein weiterer Intraoralscan durchgeführt. Auf diesem Zweitscan wurde dann nach herkömmlichen Verfahren eine Krone erstellt und Abutment mit Krone in einer dritten Sitzung beim Patienten eingesetzt. Dieses Verfahren hat einige Nachteile. Zunächst muss der Patient zu einer weiteren Sitzung in der Praxis erscheinen und die Einheilkappe ein weiteres Mal entfernt und wieder eingegliedert werden, was zu einer Verletzung der Gingiva führen kann. Vor allem aber ist bei einer äquigingivalen oder subginigvalen Lage der Präparationsgrenze des individuellen Abutments die Abformung dieser Grenze problematisch. Die Retraktion eines Gingivalrandes rund um ein Implantatabutment ist immer problematischer als die Abformung eines Gingivalrandes rund um einen Zahn, da es häufig aufgrund der Spannung der Gingiva schwierig ist, die Grenze durch Retraktion klar darzustellen.

Wo liegt der Vorteil im Vergleich zur klassischen Abformung?

BARESEL: Die gleichzeitige Abformung von Implantaten und Präparationen ist deutlich präziser und einfacher. Bei der klassischen Abformung sind hier sehr häufig Fehler vorgekommen und Abformungen mussten wiederholt werden. Zudem ist der Scan für den Patienten deutlich angenehmer und schneller. Es müssen keine langen Übertragungspfosten verwendet werden, die gerade bei geringer Mundöffnung im Molarenbereich häufig Probleme verursachten.

Welche Möglichkeiten bieten sich an?

BARESEL: Es gibt unterschiedliche Wege. Es kann ein physisches Modell gedruckt werden, in das ein Modellimplantat – ähnlich einem Laboranalog – eingeschraubt oder geklebt wird. Die hierfür nötige Aussparung wird auf der Basis der Scandaten und des Scanpfostens zuvor berechnet. Im weiteren Prozess wird ein individuelles Abutment generiert und gefertigt. Nun kann der Datensatz dieses Abutments in die Konstruktionssoftware eingerechnet und darauf der geplante Zahnersatz gefertigt werden. Manche Labors stellen allerdings das gedruckte Modell mit eingeschraubtem Abutment in den Laborscanner und erstellen hieraus einen digitalen Datensatz zur weiteren Bearbeitung.

Einen anderen Weg geht die Firma Dentsply Sirona Implants über ihre Atlantis-Plattform. Hier werden die Daten der Abformung in deren Portal hochgeladen. Es wird ein Konstruktionsvorschlag für das Abutment firmenseits erstellt, der in jeder Dimension vom Zahntechniker bearbeitet werden kann. Nach Bestätigung des Abutmentdesigns wird dieses von Dentsply Sirona Implants gefertigt und dem Labor zugeschickt. Zeitgleich erhält das Labor einen Datensatz, in dem das Abutment als Stumpf eingerechnet ist, für die weitere Herstellung des Zahnersatzes. Es besteht nicht die Möglichkeit, Abutment und Zahnersatz zusammen in einem Modell zu kontrollieren. Beide Techniken funktionieren problemlos und sind für den Praktiker eine enorme Arbeitserleichterung bei höherer Präzision.

Das Angebot an Intraoralscannern am Markt wächst stetig. Nach welchen Kriterien soll sich der Praktiker entscheiden?

BARESEL: Die Präzision des Scanners ist das A und O, unabhängige Studien verschaffen einen Überblick, auch unsere DGDOA-Studie. Dazu kommen

• die Geschwindigkeit (Vergleichstests bieten sich an),

• das Handling (Größe des Scankopfes, Gewicht, Sitzposition beim Scannen),

• der Einsatzbereich (Prothetik, Implantologie, KFO),

• der Farbmodus (vorhanden und benötigt?),

• die Vorbehandlung (Puder, Bestäuben, Liquid, ohne Vorbehandlung),

• die Bereitstellung der Daten (Wie kommen ich und mein Labor an die Daten und welches Format haben diese?),

• die Desinfektionsmöglichkeit/Sterilisationsmöglichkeit (Einmalkopf?),

• die Datenauswertung (Wird weitere Software benötigt?)

• die Modellerstellung (Wer produziert mein Modell?),

• Kooperationen (Welcher Partner akzeptiert welche Daten?),

• Scanfee- oder Update-Kosten,

• Preis des Geräts.

Mit welchen neuen Entwicklungen in puncto Scannen dürfen die Zahnärzte rechnen?

BARESEL: Die digitale Entwicklung schreitet stetig voran. Neu in der digitalen Welt ist die Möglichkeit, eine Datenbrille mit dem Intraoralscanner zu koppeln. Dabei wird das Monitorbild des Scanners direkt auf die Brille projiziert, so dass der Scannende in der Lage ist, den Kopf frei zu bewegen oder – entgegen der üblichen Scanstrategie – auch in den Mund zu blicken.

Viele Scanner können mittlerweile auch farbige Scans durchführen. Dies hat zwei große Vorteile. Zum einen ist es deutlich einfacher, die Präparationsgrenzen festzulegen, wenn man zwischen dem monochromen und dem farbigen Modus wechseln kann. Zum anderen ist es möglich, vor Beginn der Behandlung Okklusionspunkte mit entsprechender Okklusionsfolie zu markieren und diese beim späteren Scan mit auszuzeichnen. So kann der Zahntechniker im Labor die erfolgte Bissnahme nochmals überprüfen. Es muss allerdings möglich sein, den Scan als farbige Datei zu verschicken, was nicht mit allen Systemen möglich ist.

Dr. Ingo Baresel

studierte Zahnmedizin in Erlangen und ist seit 1996 niedergelassen in der Gemeinschaftspraxis Dres.

Baresel in Cadolzburg. 2014 gründete er mit seinem Bruder Dr. Jens Baresel und seinem Vater Dr. Wolfgang Baresel die Gesellschaft für digitale orale Abformung (DGDOA).

www.dgdoa.de

Dr. Jens Baresel

studierte Zahnmedizin in Erlangen und ist seit 1999 niedergelassen in der Gemeinschaftspraxis Dres. Baresel in Cadolzburg.