Herausforderung und innovative Ansätze

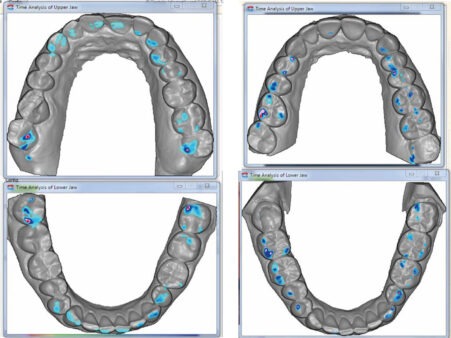

01 – Häufigkeitsverteilung von Kontaktflächen vor (Situation links) und nach restaurativer Therapie mit vollkeramischen Kronen in der Front und metallkeramischen Kronen im Seitenzahnbereich (Situation rechts). Die Häufigkeit, mit der okklusale Flächen beim Kauen „adressiert“ werden, wird hellblau (seltener) bis dunkelblau (besonders häufig) dargestellt. Die 10 % häufigsten Kontakte sind dunkelrot gefärbt. Diese befinden sich isoliert vor der restaurativen Versorgung weit distal im Zahnbogen (Situation links). Nach der restaurativen Versorgung ist das Verteilungsmuster deutlich homogener (Situation rechts), wobei am leicht gedreht stehenden Zahn 16 ein besonders häufig adressiertes Areal vorhanden ist (rote Fläche in der Abbildung oben rechts), einer gezielten Nachkontrolle bedurfte.

Eine suffiziente Okklusion zählt zu den elementaren Aufgaben in der zahnmedizinischen Diagnostik und Therapie. Vor allem ist eine Beurteilung der okklusalen Situation bei umfangreichen restaurativen Versorgungen unerlässlich. Je nach Schwerpunkt der eigenen Tätigkeit kann dabei die Bedeutung von Funktion und Okklusion von Behandlern differenziert betrachtet werden.

Prof. Dr. Bernd Kordaß

Beim Blick auf die Okklusion müssen sich Zahnmediziner immer im Klaren darüber sein, dass die Mundhöhle ein Raum höchster Sensibilität und räumlicher Auflösung ist. Kleinste Dimensionen in der Größenordnung von 8–15 µm können ertastet und als Störung wahrgenommen werden. Gleitet der Patient mit der Zunge über die Zähne, ist das Raumgefühl und Empfinden ein anderes, als beim Ertasten mit den Fingern. In der Mundhöhle fühlt sich alles groß bzw. „vergrößert“ an. Für Patienten ist daher der richtige Biss besonders wichtig, da kleinste Abweichungen als unangenehm empfunden werden. [1]

Homeposition

Zahnmediziner spüren diese „Innenwelten“ mit funktionellem MRT (fMRT) nach. Genau jene Zentren, die für das Funktionieren des Kausystems relevant sind, lassen sich mit fMRT darstellen [2] und mit vielen wichtigen Erkenntnissen belegen. Eine, für uns überraschende Feststellung war, dass die „Inselaktivität“ im Gehirn mit dem Erfolg einer Okklusionstherapie deutlich assoziiert ist. Die rechte anteriore Insula gilt als Zentrum für die affektive und emotionale Beschwerdewahrnehmung und -bewertung. Genau dieses Zentrum ließ sich in der cerebralen Aktivität „herunterregulieren“. Letztlich zeigen Untersuchungen, dass das Okkludieren mit Emotionen zu tun hat. Im besten Fall fühlt sich der Patient in seiner ureigenen Okklusion wie zu Hause und hat ein okklusales „Heimatgefühl“ (Homeposition). Aber was heißt „Homeposition“ im Zeichen der Digitalisierung? Im Unterschied zur Situation in der Mundhöhle und in der analogen Modell- und Artikulatorwelt gibt es digital keine Okklusion im engeren Sinne. Da interagieren Punktewolken und Dreiecksnetze, die sich ohne Probleme durchdringen, ohne dass sich irgendetwas berührt oder die Bewegung stoppt. In der digitalen Welt sprechen wir eher über Annäherungen, Kollisionen oder Durchdringungen und quantifizieren deren Ausmaß zur besseren Visualisierung farblich. Mit Blick auf die überragende Raumauflösung in der Mundhöhle sind die Genauigkeitswerte, mit denen wir ganze Kiefer einscannen und miteinander kollidieren lassen können, eher bescheiden und längst noch nicht dort, wo wir es gerne hätten [3]. Zudem muss dabei auch die Reproduzierbarkeit der Kieferrelation berücksichtigt werden [4]; und biologische Effekte, wie die Eigenbeweglichkeit der Zähne oder die Verbiegung der Unterkieferspange unter Kraftschluss [5], überlagern die Scanergebnisse und machen alles nur noch komplizierter.

Digitale Daten

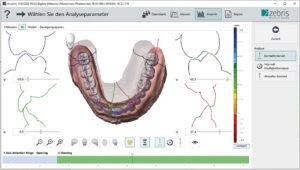

Der besondere Vorteil der Digitalisierung ist, dass wir durch Ankopplung von Bewegungsaufzeichnungen (Jaw Motion Analyser JMA-Optic, zebris Medical) zusätzliche Informationen gewinnen (Abb. 1 und 2). Beispielsweise, wenn okkludierende Bewegungsmuster hinsichtlich der Häufigkeit betrachtet werden, mit der eine Annäherung zwischen den funktionell relevanten, okkludierenden Kauflächen stattfindet. Diese Daten liefern die Grundlage, in welchem Maß eine funktionelle Belastung an diesen Stellen stattfindet. Um dieses Informationspotenzial zu optimieren, bringen geeignete Kopplungslöffel die anatomischen Scandaten der Kauflächen und Kiefer mit denjenigen der Unterkieferbewegung in Übereinstimmung. Das ist vergleichbar mit dem Anlegen eines Gesichtsbogens. Im Ergebnis lassen sich Okklusionskontakte bei physiologischen Bewegungen erfassen, aber natürlich auch digitale Artikulatoren einsteuern [6].

Patientenfall

Aufgrund der physiologischen Streuung von Okklusionsbewegungen werden beim Okkludieren bzw. der Annäherungsbewegung antagonistischer Okklusionsflächen einzelner Areale der Kauflächen mehr oder weniger häufig „adressiert“. Das kann ‧diagnostisch von größerem Interesse sein, um beispielsweise ‧einer lokalen Überlast gezielt entgegenzuwirken und Effekte wie Chipping bei Zirkonoxidkronen zu vermeiden [7,8]. Bei dem vorliegenden Patientenfall wurden vor und nach der restaurativen Therapie solche Häufigkeitsverteilungen bestimmt (Abb. 3).

03 – Frei wählbare Zahnschnitte in Funktion mit dargestellten Kaubewegungen.

Fazit

Mit der „Digitalisierung“ der Okklusion mit dem Modul „Digitale Okklusion“ (zebris Medical) wird eine neue Dimension mit einer viel umfassenderen Sicht auf die Okklusion ermöglicht. Erstmals lässt sich die Komplexität der okklusalen Funktion visualisieren – insbesondere dann, wenn zusätzliche Informationen zu den reinen Kontaktbeziehungen mit einfließen. Damit kommen Zahnmediziner dem Okklusionsgeschehen viel näher, als es mit bisherigen analogen Methoden möglich war.