Abformung: digital oder konventionell?

Ist der Umstieg von analog zu digital bereits sinnvoll? Nach wie vor nutzen die meisten Zahnarztpraxen den konventionellen Weg mit Abformmaterialien wie Alginat, Hydrokolloid, Silikon oder Polyether. Wird der Scan die konventionelle Abformung wirklich vollständig verdrängen oder werden konventionelle und digitale Abformung gleichberechtigt nebeneinander bestehen können?

Warum ist der intraorale Scan noch so unbeliebt?

Grundler: Der Veränderungsdruck fehlt. Denn das Gros der Zahnärzte ist mit dem Einsatz klassischer Abformmaterialien und Techniken vertraut und zufrieden, es funktioniert reibungslos in eingespielter Zusammenarbeit mit dem Praxisteam und dem Labor. Es werden gut passende dentale Versorgungen generiert. Der Weg hin zu dieser funktionierenden Prozesskette war sicherlich erst im intensiven Austausch mit dem Labor möglich. Die digitale Abformung und den damit verbundenen digitalen Workflow kennen viele nicht einmal von der Uni.

Landrock: Es existieren zudem nach wie vor Vorurteile, die nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Einige Systeme haben sich in den letzten Jahren rapide weiterentwickelt und sind heute deutlich einfacher zu bedienen. Sie sind genauer und beschränken den Anwender dank offener Schnittstellen nicht mehr auf vorgegebene Anwendungen. Ein gutes Beispiel dafür ist der neue 3M True Definition Scanner mit seinem grazilen Handstück und den zahlreichen Möglichkeiten für flexible Arbeitsprozesse – auch und vor allem mit dem Partnerlabor.

Güth: Die konventionelle Abformung ist einfach Praxisalltag und wird regelmäßig auch an die zahnmedizinische Fachangestellte delegiert. Intraoralscanner zu etablieren bedeutet dagegen zunächst Arbeit, Aufwand und Kosten. Das sind völlig nachvollziehbare Implementierungshürden. Dazu kommt: Man versucht heute konventionelle Arbeitsabläufe einfach durch digitale zu ersetzen. Doch darum allein geht es gar nicht. Die digitalen Systeme eröffnen ganz neue Anwendungsgebiete, dieser Aspekt wird noch viel zu wenig berücksichtigt. Da steht ein Umdenken an.

Und das Umdenken hat tatsächlich noch nicht eingesetzt?

Engelschalk: Nein, denn es geht ja auch so. Und: Die bildgebende Kontrolle ermöglicht frühzeitig eine Kontrolle der Präparation, Abformung oder Effektivität der Darstellung von Präparationsgrenzen noch weit vor der Modellherstellung. Somit kann der Techniker nicht mehr alles retten – ein Fakt, der möglicherweise auch nicht jedem recht ist. Zum anderen ist nicht jedes Labor bereit, auf die neuen Workflows auf der Basis digitaler Daten umzustellen. Auch könnte eventuell die Flut an neuen CAD/CAM-fähigen Materialien bzw. Keramiken durchaus irritierend wirken.

Mit anderen Worten: Zahnärzte sind zu bequem, es fehlt an Mut?

Grundler: Die Umstellung ist jedenfalls nicht einfach. Die Zahnarztpraxis bewegt sich damit aus den gewohnten und bewährten Abläufen und damit aus der Komfortzone heraus. Da kommen etliche Fragen auf das Team und den Inhaber zu: Kann ich mit dem vertrauten Labor weiterhin zusammenarbeiten oder muss ein neuer Geschäftspartner gefunden werden? Stehen Mitarbeiterschulungen an? Wie viel Zeit braucht es, bis sie sich damit auskennen? Wer ist verantwortlich für Misserfolge, etwa bei Problemen mit der Passung einer Krone oder Brücke, der Zahnarzt oder das Labor? Auch das muss neu definiert werden.

Das bedeutet zusätzliche Kosten …

Grundler: Richtig. Und da die Investitionen für einen Scanner nicht unerheblich sind und manchmal zusätzliche „Click-Fees“ für jede Arbeit erhoben werden, muss die Praxis zudem bewerten, ob sich die Investitionen in einen Scanner betriebswirtschaftlich rechnen. Dabei spielt es auch eine Rolle, ob das Labor hinreichend präzise und preisgünstig digitale Modelle anbieten kann.

Rechnet sich die Aufrüstung denn?

Wöstmann: Auf längere Sicht mit Sicherheit. Noch ist das Indikationsspektrum allerdings sehr bescheiden. Vor allem beim herausnehmbaren Zahnersatz hapert es. An den Rahmenbedingungen muss sich noch einiges tun. Glücklicherweise schrauben die Hersteller am Preis. Denn 30 000 Euro investiert kein Zahnarzt, nur um intraoral abzuformen.

Könnten Übergangslösungen Sinn machen?

Güth: Studien, die beide Wege vergleichen, zeigen: Konventionelles Abformen und anschließendes Modellerstellen birgt enorme potenzielle Fehlerquellen. Somit entsteht bei diesem Arbeitsprozess ein Großteil der Ungenauigkeit des gesamten Workflows. Scanne ich also die konventionelle Abformung in meiner Praxis, bleibt die Fehlerquelle Abformung bestehen. Somit stellt diese Art der Digitalisierung, auch aufgrund lichtoptischer Hindernisse, für mich einen Umweg dar. Selbst der digitale Transfer des Datensatzes an das Labor erscheint wenig sinnvoll, wenn anschließend die Abformung für die Modellherstellung doch physisch an das Partnerlabor gesendet werden muss.

Man muss ja nicht per Hand scannen, es gibt dafür ja auch spezielle Geräte für scanbare Abformmaterialien.

Güth: Auch dann ziehe ich den komplett digitalen Weg vor, natürlich immer mit Blick auf die jeweilige Indikation.

Könnten solche Übergangstechnologien nicht auch ein „Sprungbrett“ in den digitalen Workflow sein?

WÖSTMANN: Nein, scanbare Abformmaterialien können auch keine Lösung sein, da sich nun mal physikalisch schlecht in – ich sag jetzt mal flapsig – in Löcher reinschauen lässt. Die Entfernungsbestimmung optischer Scansysteme funktioniert am besten, wenn die Betrachtungsrichtung auf die senkrecht zu messende Fläche geht. Egal ob ich jetzt mit dem Laserstrahl da reingehe oder eine Moiré-Topografie mache. Beim unteren präparierten Frontzahn ist eine senkrechte Betrachtung kaum möglich. Manche Situationen eignen sich dafür einfach nicht. Daran können auch weitere Materialverbesserungen nichts ändern. Dem Scan einer Abformung sind physikalische Grenzen gesetzt. Sicherlich lassen sich einzelne Situationen damit regeln. Aber vielfach braucht es dann wieder das konventionelle Modell.

Demnach wäre dieser Ansatz ja nichtig …

Wöstmann: Er hat einfach keine Zukunft. Wenn nach einem solchen Stück-Workflow am Ende des Tages das Modell doch wieder gebraucht wird – was soll das Ganze dann? Der Lösungsansatz fehlt. Ganz abgesehen von der Frage, ob sich der Laborinhaber diesen gesonderten Workflow einrichten möchte.

Engelschalk: So sehe ich das auch. Scanbare Abformmaterialien als Übergangslösung braucht kein Mensch.

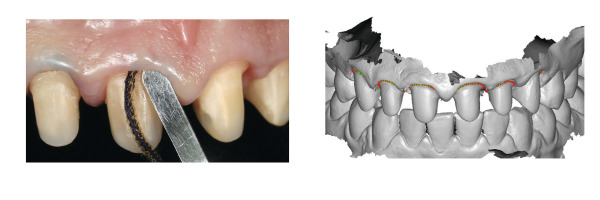

Grundler: Das sehe ich nicht ganz so schwarzweiß und würde anstelle des Worts Übergangstechnologie die Formulierung Einsteigerlösung verwenden, und damit kann durchaus so mancher Zahnarzt etwas anfangen. Zudem haben rein optische Abformverfahren den Nachteil, dass in der Regel ein anderes – von der Routine abweichendes – Weichgewebsmanagement erfolgen muss, um die Gingiva erfolgreich von der Präparation fernzuhalten. Nur so wird es möglich, die gesamte Zirkumferenz der Präparationsgrenze zu erfassen. Letztlich geht es nicht nur um die Dimensionstreue, sondern vor allem auch um die Vollständigkeit der Abformung – die möglicherweise viel entscheidender ist. Diesen wichtigen Aspekt vermisse ich in der Diskussion. Beim halbdigitalen Verfahren – mit klassischer Abformung am Beginn des Workflows – kann der Zahnarzt sein gewohntes Weichgewebsmanagement beibehalten. Ich würde das vergleichen mit einer halbdigitalen Röntgentechnik, bei der mithilfe einer Speicherfolie eine Röntgenaufnahme erstellt wird, die anschließend durch den Scan digitalisiert wird. Das funktioniert hervorragend.

Welchen Praxen empfehlen Sie diesen „halbdigitalen“ Weg?

Grundler: Zahnärzten, die von den neuen digitalen Möglichkeiten fasziniert sind, aber den Prozess der klassischen Abformung schnell, routiniert und ohne größere Probleme beherrschen und hauptsächlich kleinspannige vollkeramische Arbeiten auf subgingivalen Präparationen aus dem Labor beziehen. Nach vergleichsweise eher geringen Investitionen können diese Praxen ihre bisherigen Abformmaterialien durch gleichwertiges, aber direkt scanbares A-Silikon ersetzen und die Abformung direkt in der Praxis scannen, wobei die Zeit des Versands der Abformung an das Labor in der Prozesskette entfällt. Nach kürzerer Zeit als bisher könnte die fertige Arbeit auf dem digitalen Modell zum Einsetzen an die Praxis geliefert werden. Hat das Labor etwa Nachfragen, ließe sich der Workflow bequem online gemeinsam vom Zahnarzt und Zahntechniker klären. Zudem zeigen uns vorliegende In-vitro-Untersuchungen führender Experten, dass unter Berücksichtigung einfach umzusetzender Präparationshinweise die Daten der gescannten Abformung die Situation mit einer exzellenten Präzision wiedergeben. Ähnliche Vorteile würde das Scannen einer Abformung bei der digitalen Herstellung von Prothesen bieten. Gerade in einer arbeitsteilig organisierten Welt macht der Versand von Bytes anstelle von Abformungen Sinn. Warum sollte dann diese Einsteigerlösung nicht für eine erhebliche Zahl von Praxen auch eine dauerhafte Variante darstellen können?

Statt jemals richtig einzusteigen? Meinen Sie das ernst?

Grundler: Definitiv! Aber genauso selbstverständlich kann für viele andere Praxen die „größere“ Lösung des intra‧oralen Scannens die richtige Wahl sein. Insbesondere dann, wenn die verschiedenen digital arbeitenden Geräte in der Praxis zum Beispiel bei der Implantologie im Sinne von Diagnose und Versorgung miteinander kommunizieren können. Auch in Praxisgemeinschaften, in denen sich Zahnärzte die Patienten indikations-basiert aufteilen, werden sich immer genügend Indikationen finden, in denen der Einsatz eines intraoralen Scanners Vorteile bietet.

Sie plädieren für ein gleichberechtigtes Nebeneinander?

Grundler: Korrekt. Das wird dazu führen, dass sich alle Technologien maximal entwickeln werden und der Zahnarzt sich das für ihn passende Produkt aus den besten im Markt erhältlichen Lösungen zu angemessenen Kosten aussuchen kann.

Landrock: Letztlich kommt es halt auf die Konstellation an. Will das (externe) Labor bereits digitale Design- und Fertigungsmöglichkeiten nutzen, die Praxis aber noch nicht, können scanbare Abformmaterialien und anschließende Scans dieser bzw. Scans der Gipsmodelle im Labor sicher eine sinnvolle Übergangslösung sein. Plant aber beispielsweise eine Praxis mit eigenem Praxislabor eine Investition in digitale Technologien, bringt das intraorale Scannen deutliche Vorteile im Vergleich zum Kauf eines Modellscanners: Man spart sich einen Arbeitsschritt und verringert somit auch die Zahl potenzieller Fehlerquellen für die Genauigkeit.

Herr Dr. Adamzik, scanbare Abformmaterialien als Einsteigeroption – was halten Sie davon?

Adamzik: Wenig, das kann die Zukunft nicht sein. So baut man die Fehlerkette wieder aus. Und wir scannen ja gerade, um die Fehlerkette, die Abformung, Modelle usw. zu minimieren. Das Scannen von Abformungen oder Modellen unterbricht den digitalen Workflow und führt zu Ungenauigkeit.

Haben Sie das ausprobiert in Ihrer Praxis?

Adamzik: Ja, wir haben scanbare A-Silikone überprüft und nach dem Scannen der Abdrücke festgestellt, dass wir noch große Fehlerquellen hatten.

Hat Sie das überzeugt, direkt den kompletten digitalen Workflow zu wählen?

Adamzik: Ja, genauso wie die Präzision, die zunehmende Indikationsbreite und die Wirtschaftlichkeit. Ich betreibe in Dorsten und Gelsenkirchen eine Praxis und zusätzlich ein Praxislabor und nutze seit vier Jahren Intraoralscanner (3Shape). Die konventionellen Abformungen sind bei uns bis heute um 80 Prozent zurückgegangen. Und: Der Umstieg rechnet sich. Wir machen seither jedes Jahr einen Gewinn von 4000 bis 5000 Euro, allein durch die digitalen Abformungen.

Die Präzision der Scans ist aber nicht unumstritten …

Adamzik: Leider geistert in den Köpfen der Kollegen immer noch die Vorstellung herum, die konventionelle Abformung sei präziser als die digitale. Aber das stimmt nicht. Wir haben Studien mit Vergleichsfällen auf den Weg gebracht. Wir haben bei ca. 40 Patienten jeweils eine Situation (Kronen, Brücken) sowohl digital als auch konventionell abgeformt. Danach wurden mit beiden Verfahren die prothetischen Versorgungen gefräst und in 90 Prozent der Fälle festgestellt, dass die digital abgeformten Ergebnisse exakter waren, vor allem bei großen Spannen. Dabei war dem Behandler vor dem Einsetzen durch Kodierung vorher nicht bekannt, mit welchem Abformverfahren die Versorgung erstellt worden ist. Die Überprüfung erfolgte visuell und taktil!

Landrock: Die Frage der Genauigkeit und Indikationsbreite hängt auch stark vom betrachteten System ab. Mit dem 3M True Definition Scanner erreichen wir heute einen Genauigkeitsfehler von nur 0,1 Prozent [1]. Selbst bei einer großen Restauration mit einer sagittalen und transversalen Länge von zirka 5 cm entspricht das einer „maximalen Ungenauigkeit“ von nur 50 µm, was den allgemeinen prothetischen Anforderungen genügt. Dies erlaubt den Einsatz des Scanners auch für anspruchsvolle Indikationen, wie langspannige Brücken, Implantatrestaurationen oder auch Ganzkieferscans.

Stichwort langspannige Brücken oder gar Ganzkieferscans, da soll es ja noch hapern. Was gibt es Neues?

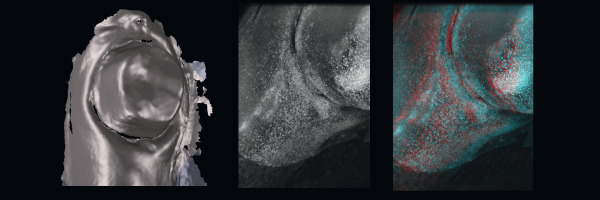

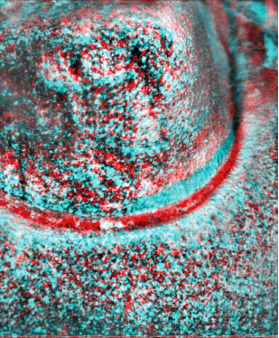

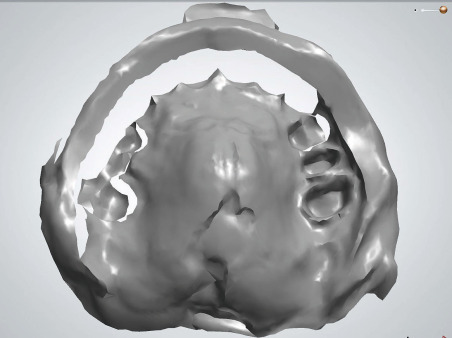

Wöstmann: Die Darstellung des ganzen Kiefers wird kontrovers diskutiert. Da scheiden sich im Moment noch die Geister. Es gibt Untersuchungen, die bessere, aber auch Studien, die schlechtere Ergebnisse zeigen. Das Problem: Der Scanner sieht nicht den gesamten Kiefer auf einmal, sondern nur Ausschnitte. Diese werden zu einem Bild „gematcht“. Dazu versucht die Software auf den einzelnen Bildern überlappende Bereiche zu identifizieren, die dann elektronisch übereinandergelegt werden. Kauflächen eignen sich da besonders gut, die eher wenig konturierten Frontzähne schon weniger und mit Schleimhaut wird es ganz problematisch.

Lassen sich teilbezahnte Situationen deshalb so schlecht scannen?

Wöstmann: Richtig. Grundsätzlich besteht bei Laborscannern zwar das gleiche Problem, nur steht bei ihnen das Modell dann auf einem Drehteller oder die Kamera wird bewegt – nur beides geschieht im Gerät auf Bahnen, die der Software bekannt sind, weil sie von ihr gesteuert werden. Diese Informationen lassen sich dann zusätzlich nutzen, was die Sache viel einfacher macht. Überdies sind die Gipsareale, die die Schleimhaut darstellen – anders als die reale Schleimhaut im Mund – unveränderlich. Natürlich arbeiten die Hersteller an dem Problem. Bessere Algorithmen, gegenüber Lichtreflexionen unempfindliche Hardware, eventuell auch Hilfsmittel, die den Systemen das Matchen erleichtern und die z. B. auf die Schleimhaut aufgetragen werden, könnten hilfreich sein. In diesem Punkt ist der Forschungs- und Entwicklungsbedarf noch hoch. Einen Quantensprung hat es nicht gegeben.

Das Scannen funktioniert demnach super bei kleinen Restaurationen, bei mehrgliedrigen kann es schwierig werden?

Adamzik: Also dem kann ich mich nicht anschließen. Wir scannen den ganzen Kiefer, selbst für teleskopierende Brücken nehmen wir den Abdruck komplett digital. Vergleichsstudien „analog versus digital“ belegen, dass die digitale Abformung selbst bei mehrgliedrigen Versorgungen genauer ist.

Bitte konkretisieren Sie das.

Adamzik: Wir haben für mehr als 40 Restaurationen, darunter Brücken, auch mehrgliedrige, und Kronen, sowohl digital als auch konventionell abgeformt und die Passungen kontrolliert. Wir haben sogar Silikon unterspritzt, um die Auswertung zu erleichtern. Ergebnis: Die digitalen Abformungen waren genauer.

Wie steht es mit den Ganzkieferabformungen?

Adamzik: Zugegeben, es war lange ein Problem, diese Datensätze zu matchen. Aber seit gut zwei Jahren ist der 3-Shape-Scanner Cara Trios so gut, dass die Darstellung auch dabei der konventionellen Abformung absolut überlegen ist.

Haben Sie ein entsprechendes Fallbeispiel?

Adamzik: Bei einer geistig behinderten Patientin, die eine herkömmliche Abformung vehement ablehnte, haben wir für eine großspannige Brücke gescannt, 31 auf 38 und 41 auf 48. Erfolgsentscheidend bei so weitspanningen Arbeiten ist das perfekte Weichgewebsmanagement.

Wie gehen Sie genau in Ihrer Praxis vor?

Adamzik: Unsere zahnmedizinische Assistenz scannt den gesamten Kiefer. Wie bei der Korrekturabformung scanne ich als Zahnarzt abschließend den Sulkus nach. Das Ganze dauert weniger als drei Minuten inklusive des Scannens der präparierten Zähne. Und wir kommen zu sehr guten Ergebnissen.

Das ist ausgesprochen sportlich …

Adamzik: Das ist aber Realität. Meine ZMFs/ ZMPs schaffen einen nicht präparierten Gegenkiefer in 2,30 Minuten. Und das müssen sie auch, dafür trainieren sie das Scannen mindestens einmal pro Woche. Alle vier Wochen überprüfe ich das Können. Wer 2,30 Minuten überschreitet, muss weiter üben. Unsere Azubis scannen übrigens am schnellsten.

Das klingt, als wäre die analoge Abformung damit über kurz oder lang „vom Tisch“. Selbst in Sachen Genauigkeit scheint sie überholt zu sein.

Grundler: Optimal durchgeführt ist sie den digitalen Abformungen derzeit in Sachen Genauigkeit sehr wohl noch überlegen, wahrscheinlich auch in Sachen Zeitintensität. Aber: Aus Untersuchungen, unter anderem von Prof. Wöstmann, wissen wir, dass in der täglichen Praxis die Passgenauigkeit dennoch nicht immer so hoch ist, wie es für eine optimale Langzeitperspektive der Versorgung zuträglich wäre. Andererseits: Nicht alle Scanner eignen sich gleichermaßen gut für das Scannen einer Abformung. Wenn das digitale Abformen intra- wie extraoral so einfach wäre, hätten sich digitale Systeme bislang weitaus besser im Markt etabliert. Die Realität zeigt aber etwas anderes und das nicht ohne Grund.

Arbeiten auf der Basis digitaler Abformungen dürften nicht nur präziser, sondern auch wesentlich besser reproduzierbar sein.

Grundler: Präzision ist in diesem Zusammenhang eher relativ zu bewerten. Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es nicht nur um die Präzision der Wiedergabe eines abgeformten präparierten Zahns geht, sondern vor allem auch um die Vollständigkeit der Abformung. Richtig ist, dass geklärt werden müsste: Welche Passgenauigkeit muss die digitale Prozesskette liefern, damit die Langzeitperspektive einer prothetischen Versorgung auf der Basis einer digital abgeformten Mundsituation jener der klassischen Abformung entspricht. Die Studien, die ich dazu bisher in der Literatur gelesen habe, lassen bei Verwendung hoch entwickelter Zemente keine wesentlichen Nachteile erwarten.

Güth: Aber man muss sagen: Letztlich wissen wir bis heute nicht wirklich, wie gut beziehungsweise wie genau wir konventionell abformen. Es gibt zwar Messungen, aber bezüglich Richtigkeit und Präzision, Untersucherabhängigkeit oder Anwenderabhängigkeit existieren bis heute nur wenig valide Daten.

Was soll das heißen? Ist die Präzision eher ein Bauchgefühl?

Güth: Es funktioniert halt seit Jahrzehnten und wir waren bislang damit zufrieden. Die exakte Genauigkeit ist aber auch gar nicht der Dreh- und Angelpunkt. Es geht gar nicht darum, um 20 oder um 40 µm genauer abzuformen. Die große Stärke der digitalen Abformung liegt in der Reproduzierbarkeit. Und für Quadranten- und für Einzelzahnversorgungen gilt das schon heute.

Da möchte ich nachhaken. Das subgingivale Scannen galt lange als unüberwindliche Schwierigkeit, denn – so das Argument – die Kamera könne ja nur das sehen, was wir mit bloßem Auge erkennen. Was hilft?

Adamzik: Perfektes Weichgewebsmanagement.

Also das Zurückdrängen der Gingiva wie bei einer konventionellen Abformung subgingivaler Präparationen?

Adamzik: Richtig, so lassen sich auch bei subgingivale Präpara‧tionsrändern scharfe Konturen gewinnen. Wir legen den Sulkus mit einem Laser frei, applizieren einen Faden und scannen. Danach „radieren“ wir den Sulkus noch einmal aus und ich scanne erneut, wenn der Faden entfernt ist. Damit kommen wir zu optimalen Ergebnissen. Statt des Fadens kann man natürlich auch Retraktionspasten usw. verwenden.

Güth: Das Gingivamanagement hat in der Tat einen ganz hohen Stellenwert, nicht nur beim Intraoralscan. Die Präparationsgrenze und der Präparationsrand müssen sehr exakt sein, unabhängig davon, wie ich abforme.

Gibt es dafür auch neue Techniken? Diskutiert wird immer mal wieder über Ultraschallscanner.

Wöstmann: Das Helmholtz-Institut, Aachen, hat auf der IDS den Prototyp eines Ultraschallscanners vorgestellt. Aber, und das ist der Haken, auch die Ultraschalltechnik ist limitiert. Mit den heute etablierten Scanköpfen lässt sich da nicht hantieren. Denn Ultraschall braucht ein Zwischenmedium, ein Gel, womit wir wieder halb bei der analogen Abformung wären. Der Löffel mit Gel wird auf den Zahn gesetzt, dann formt der Ultraschallscanner diesen Zahn ab. Das ist extrem aufwendig. Und die Ultraschalltechnik muss schließlich wieder in ein System eingebettet werden. Da gibt es ja verschiedene Denkmodelle, wie man so etwas machen kann. Das Ganze muss aber erst einmal in einen funktionsfähigen Scanner münden. Aber was auf der IDS gezeigt wurde, ist von einer gangbaren und praxisfähigen Lösung noch meilenweit entfernt.

Bei welchen Indikationen hat die analoge Abformung im Moment noch eine reelle Zukunft?

Landrock: Bei etlichen, unter anderem bei der Funktionsabformung; da ist zurzeit kaum etwas anderes möglich. Aber grundsätzlich bietet der digitale Weg klare Vorteile. Die Standardisierung der Abläufe ist deutlich einfacher, potenzielle Fehlerquellen wie der physische Transport der Abformung ins Labor oder der Verzug des Gipsmodells entfallen. Letztlich ist aber die Passgenauigkeit der Restauration entscheidend, die Genauigkeit der Abformmethode nur ein Teil der kompletten Prozesskette.

Die Materialien für die klassische Abformtechnik scheinen ausentwickelt zu sein, richtig?

Grundler: Es gibt noch zahlreiche interessante Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf Anwendersicherheit durch intelligente Packmittel, Patientenkomfort, Verhalten im Sulkus und damit Benetzungsverhalten, sowie die Verknüpfung zur digitalen Zahnheilkunde. Die Neuigkeiten, die auf der IDS zu beobachten waren, tendierten in diese Richtung.

Landrock: Außerdem tragen die konventionellen Abformungsmaterialien dem Trend zur Digitalisierung Rechnung. Immer mehr weiterentwickelte Materialien sind mittlerweile scanbar, beispielsweise das 2014 von uns eingeführte Imprint 4 Preliminary (Situationsabformung) und Imprint 4 Bite (Bissregistrierung).

Wöstmann: Diese Weiterentwicklungen sind zwar zu begrüßen, allerdings sind Quantensprünge nicht mehr zu erwarten; die Hersteller sind am Limit des Möglichen angekommen; was jetzt noch geht, sind Pirouetten oben auf der Fahnenstange.

Wie sieht es bei der neuen Generation der Scanner aus – wo geht die Reise hin?

Wöstmann: Ich gehe davon aus, dass sich die puderfreien Systeme langfristig durchsetzen werden. Wobei das Pudern an und für sich ja auch nicht das Problem ist, Schwierigkeiten bereitet das Nasswerden beim Pudern. Man muss dann wieder von anfangen, das macht es lästig.

Passiert das häufig?

Wöstmann: Bei infragingivalen Präparationen lässt sich das mitunter nicht vermeiden. Gerade, wenn es mehrere Zähne zu scannen gilt, haben puderfreie Systeme einfach strategische Vorteile.

Landrock: Generell ist ein Trend hin zu benutzerfreundlicheren Geräten zu erkennen. Auf der IDS haben wir kürzlich unseren neuen 3M True Definition Scanner mit dem aktuell kleinsten Handstück im Markt vorgestellt. Mit einem Gewicht von nur 233 g und Maßen an der Spitze von 16,2 × 14,4 mm erhöht es den Komfort für Behandler und Patient spürbar. Auch beim Thema „Schnittstellen“ gibt es zurzeit viel Bewegung im Markt. Offene Datenformate, STL, gehören mittlerweile beinahe schon zum Standard, mit wenigen Ausnahmen. Darüber hinaus sind einige Anbieter bestrebt, Partnerschaften mit anderen Unternehmen zu etablieren, um die Kompatibilität verschiedener Systemkomponenten sicherzustellen. Wir haben zur IDS validierte Schnittstellen der True Definition Scanner-Daten zu den gängigsten Designsoftwares für das Dentallabor – exocad, Dental Wings und 3shape – bekannt gegeben. Weitere dieser sogenannten „Trusted Connections“ bestehen bereits zu den Implantatsystemen von Biomet 3i und Straumann sowie zu den kieferorthopädischen Systemen Incognito (3M Unitek) und Invisalign (Align Technologies).

Grundler: In diesem Bereich wird es zukünftig – und das hat die diesjährige IDS gezeigt – immer individuellere Lösungen geben. Das Thema Durchlaufzeit und Scanzeiten spielt außerdem eine große Rolle. Denn die reine Scanzeit ist noch immer deutlich länger als die Zeit, die eine Abformung im Mund verbleibt – und zwar unabhängig davon, ob man einen Abformscan oder eine intraorale Abformung betrachtet. Gleichzeitig scheint sich der Markt mehr aufzuteilen; mit Geräten für spezielle Indikationen, Einsteigergeräten mit geringerer Scanpräzision und andererseits High-End-Scannern mit sehr hohen, nach Norm bestimmten Scangenauigkeiten. Immer umfangreichere Softwaretools und Touchscreenbedienung finden nicht unerwartet weitere Verbreitung. Bei den intraoralen Abformungen werden die Größe des Handstücks, die Unempfindlichkeit gegenüber Anwenderfehlern beim Scanprozess und natürlich das Scannen von sub- oder äquigingivalen Arealen weiter im Fokus stehen. Ein weiterer Trend ist auch die digitale Herstellung von Prothesen auf der Basis digitaler Abformdaten. Die Abformung steht am Anfang einer langen Prozesskette, die immer nur so gut und effizient sein kann wie die weiteren Schritte. Beim Vergleich zwischen digitalem und klassischem Vorgehen gehören für mich auch die CAM-Technologien zum Gesamtbild hinzu. Da sieht es so aus, als wären einige bahnbrechende Herstellverfahren bald serienreif, die damit auch das digitale Scannen attraktiver machen würden.

Hersteller haben erkannt, dass am Preis geschraubt werden muss, lobt Prof. Wöstmann. Was tut sich da?

Grundler: Das Thema der Wirtschaftlichkeit muss jede Praxis für sich individuell bewerten. Da die fixen und variablen Kosten der digitalen Prozesskette aber weiter sinken werden und auch eine neue Generation von Zahnärzten und Technikern heranwächst, für die die digitale Zahnheilkunde selbstverständlich ist, wird dieses Argument zukünftig zuungunsten der klassischen Abformung immer weniger gelten.

Wie steht es mit der Zeitintensität? Senkt das Scannen die Kosten?

Güth: Nicht immer, aber das Scannen umfassender Situationen kann schon viel Zeit erfordern. Allerdings habe ich beim Scannen den Vorteil, dass ich die Präparation, das Abformergebnis und den Abformprozess besser kontrollieren kann.

Inwiefern?

Güth: Bei der Gesamtkieferabformung: Angenommen, der gesamte Kiefer ist präpariert, es sollen zwölf Zähne in einem Kiefer für Einzelkronen aufgenommen werden, dann gilt es bei der konventionellen Abformung, alle Bereiche gleichzeitig trocken zu halten. Ich muss also gleichzeitig die Präparationsgrenze freigelegt haben und das gesamte Gebiet speichelfrei halten, um die Abformung vornehmen zu können. Das stellt schon eine gewisse Herausforderung dar. Beim Scannen kann ich dagegen quadrantenweise vorgehen: Man beginnt mit dem Gingivamanagement in einem Quadranten, scannt, hält trocken, pudert, falls es das System verlangt, und scannt kontrolliert. Dann stoppt man den Scan, entfernt die Fäden aus diesem gescannten Bereich und wendet sich dem nächsten Bereich zu. Ergebnis: weniger Stress bei etwa gleichem Zeitaufwand. Schließlich sind bei so großen konventionellen Abformungen oft auch zwei Abformungen und zusätzliche Teilabformungen nötig. Was schneller funktioniert, hängt natürlich auch von der Scanroutine des Zahnarztes ab. Doch wurde ein Bereich vergessen, lautet die Devise: einfach nachscannen. Man muss nicht die gesamte Arbeit von vorne beginnen. Die analoge Abformung ist dagegen entweder gelungen oder muss wiederholt werden.

Nach wie vor verlangen einige Systeme das Pudern, warum?

Güth: Das ist der jeweiligen Scantechnologie geschuldet. Ohne pudern zu müssen, spart man natürlich einen Arbeitsschritt am Stuhl. Allerdings ist das Trockenhalten Pflicht. Denn – und auch das wissen wir – Speichel beeinflusst die Aufnahme. Wird gepudert, bin ich auf der sicheren Seite. Ist der Puder nicht angefeuchtet, was gut erkennbar ist, ist die Trockenheit garantiert. Diese Kontrollmöglichkeit ist ein positiver Aspekt des Puderns. Aber natürlich wünschen wir uns auf lange Sicht, dass das Pudern irgendwann für alle Systeme wegfällt.

Welche Rolle spielt dabei der sich anschließende Workflow? Nicht alle Systeme sind offen …

Güth: Für Standardsituationen sind vorgegebene, getestete Schnittstellen, validierte Workflows und validierte Schnittstellen, durchaus sinnvoll. Voraussetzung: Die Datenhoheit liegt beim Zahnarzt. Er muss für Spezialindikationen die Daten jederzeit auslesen können.

Kann er das nicht? Die meisten Systeme sind inzwischen doch im STL-Format offen.

Wöstmann: Schon, und das ist auch positiv. Aber diese Öffnung reicht nicht. Ein STL-Format liefert nur minimale Information. Surface Tesselation Language (STL) ist ja letztlich nur eine Beschreibungssprache von Punkten: Viele Infos fehlen, die kann diese offene Schnittstelle nur zum Teil weitergeben, Farbinformationen oder Okklusionsinformationen zum Beispiel. Solche Daten lassen sich über STL-Schnittstellen nicht so ohne Weiteres übertragen. Dazu kommt, dass einige Programme den Transfer in STL nicht so ganz beherrschen … (Abb. 16, 17).

Dann bringt die offene STL-Schnittstelle also gar nichts?

Wöstmann: Weniger jedenfalls, als oft suggeriert wird. Man bekommt die Modelldaten und damit letztlich eine Oberflächengeometrie transferiert und das war‘s. STL ist nicht das Allheilmittel, sondern nur der kleinste gemeinsame Nenner. Weitere Schnittstellen sind erforderlich, um weitere Informationen, zum Beispiel Farbe, Präparationsgrenzen, Kieferrelation, zu transferieren. Dies ist im Moment noch gar nicht bis wenig standardisiert und nicht kompatibel. Die Implementierung gemeinsamer Schnittstellen sollte optimiert werden, so dass man zum Beispiel Praxissoftware anbinden kann. Da muss einfach noch mehr passieren.

Spielen die Hersteller denn da mit?

Wöstmann: Noch ist man nicht so weit, alle Informationen preiszugeben.

Güth: Aber das Umdenken beginnt. Denn es eröffnen sich durch die zugänglichen Daten völlig neue Behandlungsoptionen.

Zum Beispiel?

Güth: Angenommen, man scannt und archiviert beim Patientenerstkontakt grundsätzlich den Kiefer und checkt in jeder Recallsitzung, was sich verändert hat. Das würde zu völlig neuen Diagnostikmonitorings und letztlich Therapieansätzen führen. Man könnte zum Beispiel problemlos Abrasionsmessungen vornehmen, Gingivarezessionen analysieren, die Daten zur Kundenbindung einsetzen und auch zu weiteren Diagnosezwecken sowie Langzeitbeobachtung von Patientenfällen auf den Weg bringen, etwa im Bereich der Parodontologie. Erste Programme dazu existieren bereits.

Ein Beispiel für diese neue Denke ist unser Münchner Implantatkonzept. Es hat meines Erachtens das Potenzial, sich zu einem Standardprozedere für Einzelzahnimplantate und deren prothetische Versorgung zu entwickeln.

Was läuft da anders als bisher?

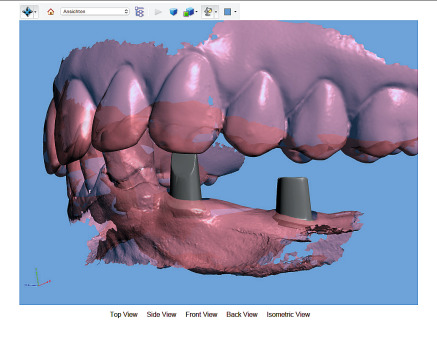

Güth: Direkt nach der Insertion des Implantats wird bei offener Wunde und primärstabilem Implantat ein Scanpfosten oder Scankörper aufgeschraubt und dann mittels Intraoralscan die Implantatposition transferiert. Anschließend entfernen wir den Scankörper, schließen die Wunde, es kommt zur geschlossenen Einheilung. Beim Wiedereröffnen kann man direkt die fertige Krone einsetzen, die in der Zwischenzeit CAD/CAM-gefertigt im Labor hergestellt wurde. Die Implantatprothetik ist natürlich ein Teilgebiet der Prothetik, das sehr viel Genauigkeit und hohe Präzision erfordert.

Kann man das Konzept mit allen Systemen umsetzen?

Güth: Ja, vorausgesetzt, es wird kein Puder benötigt, um den kurzen intraoperativen Scan durchzuführen, und die Scankörpergeometrien sind in der CAD-Software hinterlegt. Das Konzept funktioniert bei Einzelzahnersatz nachweislich. Für die digitale Abformung verblockter Arbeiten auf Implantaten und Stegarbeiten sind noch weitere Studien notwendig, um in vivo die Gesamtkieferpräzision und -richtigkeit zu bestimmen. Erste vielversprechende In-vitro-Ergebnisse liegen bereits vor und wir entwickeln momentan interessante Ansätze, um exakte Referenzstrukturen für die Genauigkeitsuntersuchungen im Mund zu erhalten.

So viel lässt sich jedoch heute schon sagen: Die Genauigkeit eines Inraoralscans hängt sehr stark davon ab, welche Scanstrategie angewendet wird, und letztlich auch davon, wie sich eine Scanstrategie im Mund umsetzen lässt.

Engelschalk: Einen Schritt weiter ist Biomet 3i mit dem BellaTek Encode Abutment, das Gingivaformer und Scanbody in einem ist und somit von Insertion bis Eingliederung der Prothetik nicht mehr abgeschraubt werden muss. Ein klarer Vorteil, der bisher aber auch schon mittels einer klassischen Abformung und anschließenden Modellscans genutzt werden konnte. Die Besonderheit liegt aber in der Tatsache, dass durch den intraoralen Scan in diesem Verfahren das designte Abutment als eine Art Sägestumpf bereits in das SLA-Modell eingerechnet werden kann und der Zahntechniker so im klassischen Arbeitsgang auf dem SLA-Meistermodell weiterarbeiten kann. Das Abutment steht parallel dem Zahnarzt für andere Arbeitsschritte am Patienten zur Verfügung. Ein Vorgehen, das den Schraubenwechsel in der prothetischen Phase am Implantat extrem reduziert und sowohl eine monolithische als auch eine klassische Herstellung der Prothetik ermöglicht.

Gibt es schon Studien?

Güth: Wir arbeiten derzeit an solchen intraoralen Genauigkeitsuntersuchungen am Patienten und erwarten in den nächsten Monaten erste Ergebnisse.

Die Umstellung „analog auf digital“ zieht eine Kette weiterer Veränderungen nach sich. Reicht da „Learning by Doing“?

Wöstmann: Für das eigentlich Scannen ja. Das muss man einfach üben. Das macht man tatsächlich am besten per Learning by Doing. Das Handling verbessert sich zudem Jahr für Jahr. Da sind die Hersteller sehr bemüht. Der Einstieg in den gesamten digitalen Workflow ist dagegen ein vielschichtiges Problem. Man muss da an wirklich vielen Stellen schrauben.

Güth: Und um sich dazu einen Überblick zu verschaffen, was welches System kann und was sich im Praxisverlauf ändert, sind Fortbildungsveranstaltungen existenziell. Wann und bei welchen Indikationen kann ich den Scan einsetzen? Wann soll ich einsteigen? Um dies individuell entscheiden zu können, braucht man Hintergrundwissen.

Adamzik: Fortbildung ist ein Muss, das Scannen muss genauso sicher sitzen wie die etablierte konventionelle Abformung. Ich weiß nicht, wie viele Abdrücke ich genommen habe, bis ich einigermaßen einen Korrekturabdruck oder einen Doppelmischabdruck nehmen konnte. Das hat schon gedauert. Man muss also lernen, welche Indikationen sich scannen lassen. Mein Tipp lautet, mindestens einen Ein- oder Zweitageskurs zu absolvieren – und zwar zusammen mit dem ganzen Praxisteam. Aufbaukurse für spezielle Lösungen, sprich Scannen von Implantaten, Scannen von großen, teleskopierenden Arbeiten, sollten folgen.

Sie selbst bieten Schulungen an, wie ist die Resonanz?

Adamzik: Das Interesse wächst. Anfangs sind Fortbildungsveranstaltungen zum Teil ausgefallen. Inzwischen haben wir zwischen fünf und 20 Teilnehmern pro Schulung, allerdings vor allem aus dem Laborbereich.

Engelschalk: Für optimal halte ich einen gemeinsamen Besuch solcher Fortbildungen von Zahnarzt und Zahntechniker als Behandlungsteam.

Raten Sie zu herstellergebundenen oder übergreifenden Schulungen?

Landrock: Speziell bei einem so komplexen und erklärungsbedürftigen Thema macht es absolut Sinn, sich die verschiedenen Möglichkeiten und Systeme von erfahrenen Anwendern, die die Integration in den Praxisablauf bereits erfolgreich umgesetzt haben, erläutern zu lassen. Neben den Tipps aus der Praxis sind auch die bei Fortbildungen vorgestellten Vergleichsstudien von universitärer Seite eine gute Entscheidungshilfe, welches System die jeweiligen eigenen Anforderungen am besten erfüllen kann.

Grundler: Es gibt schon jetzt so viele Anbieter, dass es speziell für Einsteiger kaum möglich ist, den Überblick zu behalten, geschweige denn, die Unterschiede zwischen den Systemen herauszufinden und zu verstehen. Der potenzielle Umsteiger sollte sich aber unbedingt die Zeit nehmen, selbst eine intraorale Abformung komplett vom Start der jeweiligen Programme am PC über den Scan im Mund bis hin zur Bearbeitung des Scan‧ergebnisses und dem Versand der Daten durchzuführen. Zuschauen allein reicht nicht. Das gilt im gleichen Maße für den Abformscan.

Wie viele Zahnärzte werden künftig überhaupt noch konventionell abformen?

Engelschalk: Dafür wird es immer eine Indikation geben. Wir sollten also die klassische Abformtechnik in absehbarer Zeit nicht verlernen. Dennoch hoffe ich, dass wir irgendwann zu der Verteilung kommen, dass zwei Drittel digital und ein Drittel noch konventionell abformen. Bis dahin scheint es aber sicher noch ein längerer Weg zu sein.

Wie lange?

Landrock: Diese Frage ist natürlich sehr schwer zu beantworten. Aber angesichts der rapiden Weiterentwicklungen und Bewegung im Markt innerhalb der letzten Jahre bin ich optimistisch, dass die Marktdurchdringung der digitalen Abformung sich von momentan zirka zwölf Prozent innerhalb der nächsten fünf Jahre zumindest verdoppeln wird.

Grundler: Die Umstellung in Sachen digitaler Workflow geht sicherlich langsamer voran, als noch vor einigen Jahren angenommen. Wie viele unserer Kunden weiter konventionell unterwegs sind, hängt sicherlich stark vom Beobachtungszeitraum ab und davon, für wie viele Indikationen der klassische Ansatz wirtschaftlich weiter attraktiv bleibt. Ich schätze, dass in maximal acht bis zehn Jahren deutlich weniger als die Hälfte der Fälle bestimmter Indikationen konventionell abgeformt wird. Bis dahin aber ist es wichtig, dass wir unseren Kunden die ganz verschiedenen Optionen anbieten können, von der rein konventionellen Abformung über den halbdigitalen Weg (mit/ohne Modell) bis hin zum volldigitalen Workflow inklusive Scan. Wichtig ist dabei sicher, dass der Zahnarzt – welchen Weg er auch immer wählt – diesen gut standardisiert.

Ist die digitale Abformung offiziell in die Lehrpläne integriert?

Engelschalk: Da scheint es zwischen den einzelnen Universitäten Unterschiede zu geben, was die Implementierung des Themas in den Lehrplan anbelangt. Auch sind nicht alle Scanner/Hersteller gleich gewichtet. Ein Gesamtüberblick täte wohl gut oder auch not. Grundsätzlich zieht aber die universitäre Ausbildung bei den zukünftigen Zahnärzten doch den Horizont bei Therapien und Techniken, die dann später in der Praxis umgesetzt werden. Daher sollte meiner Meinung nach das Thema der digitalen Abformung unbedingt fester Bestandteil im Rahmen der prothetischen Ausbildung sein. Im Idealfall sollten die Studenten auch erste praktische Erfahrungen in den Phantomkursen sammeln können.

Landrock: Universitäten sind in Sachen Erprobung neuer Produkte und Technologien sehr früh eingebunden. So hat die Digitalisierung bereits frühzeitig Einzug in die Universität halten. Manche Universitäten verfügen inzwischen über eine Auswahl der gängigen Intraoralscanner, teilweise auch inklusive der verschiedenen CAD/CAM-Softwarelösungen, sodass sich die Studierenden einen Eindruck von den diversen Systemen verschaffen können. Als Partner der Universitäten unterstützt 3M ESPE eine Vielzahl von Lehrveranstaltungen, bei denen die Studierenden einen Einblick in die Möglichkeiten der digitalen Techniken erhalten. Die Nachfragedafür steigt stetig.

Güth: Also offiziell ist das noch nicht in die Lehrpläne integriert, aber wir bieten bereits in der Vorklinik Seminare an, in denen unsere Studierenden am Phantomkopf scannen. Natürlich können wir nicht jedes System vorstellen. Aber unsere Studenten trainieren mit dem True Defini‧tion-Scanner und mit der Omnicam. Die Begeisterung ist wirklich sehr groß. Sie lernen ab dem ersten Semester, eine Krone konventionell in einem Quadranten anzufertigen, das heißt Abformung, Gipsmodell, Gießen, und im Gegenquadranten wird dann dieselbe Krone CAD/CAM-gefertigt hergestellt. Die Schwierigkeit in der Studentenausbildung ist natürlich, dass wir erst einmal selbst lernen und sehen müssen, was können die Scanner, was leisten die Systeme, was können wir denn auch wirklich schon an unsere Studierenden weitergeben, was funktioniert valide. Aber das Grundverständnis für die Technologien vermitteln wir bereits heute. Es ist die Aufgabe der Universitäten, am Ball zu bleiben.

Wann wird die digitale Abformung die konventionelle wirklich abgelöst haben?

Wöstmann: Ich schätze, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre sicher 50 Prozent der Indikationen digital abbildbar sind. Dabei ist aber nicht das „Abbilden“ – also das Scannen – das Problem. Das geht unter Umständen mit gewissen Tricks heute schon. Vielmehr ist es der nachgelagerte Workflow, der funktionieren muss, und daran mangelt es. Wie viele Zahnärzte dann eingestiegen sind, ist schwer zu schätzen. Jetzt etablieren sich die Intra‧oralscans langsam, aber sicher an den Universitäten. Wir in Gießen sind da schon relativ weit. Unsere Studenten scannen bereits seit mehreren Jahren in der Vorklinik, und in der Klinik fangen wir jetzt an.

Güth: Im Bereich der festsitzenden Prothetik bin ich überzeugt, dass es in den nächsten Jahren einen relativ starken Anstieg geben wird. Wann und ob die digitale Abformung die konventionelle komplett ersetzen wird, kann ich nur vage schätzen – gerade im Hinblick auf herausnehmbare Versorgungen, bei denen eine funktionelle Abformung notwendig ist.

Adamzik: Ich gehe davon aus, ähnlich wie beim digitalen Röntgen, dass das ein ganz langer Prozess ist. Mittelfristig werden zwischen 20 bis 30 Prozent der Praxen umrüsten. In den nächsten fünf Jahren rechne damit, dass sich 40 Prozent der Praxen einen Scanner angeschafft haben werden.

Wo sehen Sie als Praktiker noch Forschungsbedarf?

Adamzik: Konformität und Offenheit der Systeme sollten weiter voranschreiten. STL-Files müssten genormt sein, die Datensätze jedem zugänglich und für jeden nutzbar. Momentan kann ich im Grunde nicht frei entscheiden, wo ich meine Modelle fräsen lasse. Letztlich unterliegt alles einer Strategie innerhalb des digitalen Workflows.

Engelschalk: Zurzeit bereitet der intraorale Scann von Implantaten in der Einzelzahn- oder Brückenindikation keine Probleme mehr. Aufgrund der dabei gewonnenen Erfahrungen haben wir jetzt in einer ersten Untersuchung begonnen, die Indikation zur implantologischen Versorgung des zahnlosen Kiefers mit in das Protokoll aufzunehmen. Dabei versuchen wir die CAD/CAM-basierten, gefrästen Stege für den zahnlosen Kiefer mit dem Vorgehen nach dem BellaTek Encode System zu kombinieren. Im Moment ist der Workflow innerhalb eines Kiefers kein Problem, aber mit dem Eintritt in die digitale Bissnahme beim zahnlosen Kiefer und dem Versuch eines komplett digitalen Workflows ist es noch extrem schwierig. Da ist noch dringend eine praktikable Vorgehensbeschreibung notwendig, an der wir gerade arbeiten.

Was kann die Uni tun?

Wöstmann: Die Einzelzahnrestauration ist geklärt. Da sind die Systeme genau genug. Neben dem Workflow steht vor allem der Ganzkieferscan unter Einbeziehung großer Schleimhautareale im Vordergrund. Da ist noch viel zu tun. Auch die Einstellung in den Praxen zu den Scannern und ihren Möglichkeiten muss sich noch ändern. Einen Intraoralscanner als simplen Ersatz für die Abformung anzusehen ist viel zu kurz gedacht. Mannigfaltige Möglichkeiten eröffnen sich, von denen ja schon einige angesprochen wurden. Unter anderem muss es das Ziel sein, beim Erstkontakt mit einem Patienten einen Ganzkieferscan vorzunehmen, vergleichbar mit der OPG. Das würde ungeahnte Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten eröffnen.

Das machen Dr. Adamzik und Dr. Engelschalk bereits in ihren Praxen.

Wöstmann: Ja sicher, aber es fehlt noch an vernünftigem Workflow, man hat die Daten, muss aber an der Praxissoftware basteln. Oder man muss die Daten zum Hersteller schicken. Das muss „straight forward“ funktionieren: einfach scannen, anklicken und fertig ist es.

Das klappt aber nur, wenn sich die Systeme „richtig“ öffnen …

Wöstmann: Dahin wird die Entwicklung auch gehen. So mancher Hersteller zögert zwar noch. Aber das wird sich geben. Und: Scansysteme sollten besser in die schon vorhandene Praxishardware und in die Behandlungseinheiten integriert werden. Warum den Scanner nicht grundsätzlich auch an der Behandlungseinheit wie eine intraorale Kamera haben? Planmeca geht jetzt diesen Weg bereits. Prinzipiell könnte man sich ja auch vorstellen, in ein Winkelstück Kameras einzubauen. Dann hätte man nach dem Präparieren schon den Zahn erfasst.

Sie vergleichen in Gießen regelmäßig unterschiedliche Scanner, welche Untersuchungen planen Sie aktuell?

Wöstmann: Wir schauen uns jetzt mal den GC-Scanner, den neuen True Definition-Scanner und die Omnicam an. Wir bleiben dran. Und ganz spannend ist: Wie sieht es tatsächlich in der Darstellung mit der Reproduktion ganzer Kiefer aus. Da haben wir uns ein ganz neues Setup ausgedacht, mit dem man erstmals im Mund auch nachmessen kann. Und damit hätten wir erstmals echte Daten zum Thema: „Was geht am Patienten?“ Nächstes Jahr haben wir Ergebnisse.

ZUSAMMENFASSUNG

- Digitale Systeme eröffnen ganz neue Therapie- und Diagnosemöglichkeiten. Es geht nicht nur darum, konventionelle Arbeitsabläufe zu ersetzen. Ziel muss es sein, beim Erstkontakt mit einem Patienten einen Ganzkieferscan vorzunehmen.

- Die große Stärke der digitalen Abformung liegt in der Reproduzierbarkeit.

- Die meisten Scan-Systeme sind heute im STL-Format offen, was zu begrüßen ist. Konformität und Offenheit der Systeme sollten weiter voranschreiten.

- In den nächsten zehn Jahren könnten 50 Prozent der Indikationen digital abbildbar sein.

DIE EXPERTENZIRKEL-TEILNEHMER

Dr. Andreas Adamzik

studierte Zahnmedizin in Münster und ist seit 1996 niedergelassen in eigener Praxis in Dorsten, seit Oktober 2009 führt er eine Zweigpraxis in Gelsenkirchen-Resse.

a.adamzik@adadent.eu

Dr. Marcus Engelschalk

ist seit 2000 niedergelassen in eigener Praxis in München. In den Bereichen Implantologie und Lasertherapie referiert er regelmäßig auf Kongressen.

m.engelschalk@me.com

Dr. Andreas Grundler

studierte organische Chemie in Wuppertal und ist seit 2005 Leiter der Abteilung F&E Abformmaterialien der Heraeus Kulzer GmbH.

andreas.grundler@kulzer-dental.com

PD Dr. Jan-Frederik Güth

ist leitender Oberarzt an der Poliklinik für zahnärztliche Prothetik, Universität München. Zu seinem Forschungsschwerpunkt zählt die digitale Abformung und innovative Behandlungskonzepte.

Jan_Frederik.Gueth@med.uni-muenchen.de

Thomas Landrock

studierte Wirtschaftswissenschaften und ist seit Januar 2010 Marketing Manager bei 3M Deutschland. Spezialgebiete: (Digitale) Abformung und Implantate.

tlandrock@mmm.com

Prof. Dr. Bernd Wöstmann

ist Direktor der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und seit 1998 Professor an der Universität Gießen, seit 2002 Professor für Klinische Werkstoffkunde und Gerostomatologie.

Bernd.Woestmann@dentist.med.uni-giessen.de